体験を語る

- 企業・団体

震災語り部として、地震のことを忘れない、忘れさせないために

| 場所 | 七尾市 |

|---|---|

| 聞き取り日 | 2025年9月16日 |

震災発生時の状況

私は現在、能登鉄道で「震災語り部」として活動しています。どうしてその役割を担うようになったのかといいますと、きっかけは昨年、2024年1月1日に起きた出来事にあります。あの日、誰もが予想しなかった地震を、私は列車の中で体験したのです。

ちょうどお正月でしたが、その日は勤務日で、観光列車の担当をしていました。観光列車は1日に3往復運行しており、その日の最終便は午後1時56分に出発しました。私は列車内で通常どおり案内を行っており、能登中島駅までは特に問題なくスムーズに到着しました。

毎回のことですが、観光列車が能登中島駅に停車すると、「鉄道郵便車」という車両をご案内します。この車両は日本に2両しか現存していない貴重なもので、ちょうどその紹介をしているところでした。

あの日の観光列車には、団体のお客様が35名、一般のお客様が8名、そして乗員を合わせ、合計で48名が乗車していました。

私はお客様をご案内して、皆さんがちょうど「鉄道郵便車」の見学を終えて列車に戻られたのが16時4分でした。その後、私たちの通常業務としては、お客様が全員戻られたかを確認し、点呼を取ったうえで、出発準備が整ったことを運転士に伝えます。

その日も同じように確認を終え、アテンダントからの「オッケーです」という合図を受け、私は運転士のところへ行き、16時10分出発の準備が完了した旨を伝えました。

ちょうどそのやり取りをしていた16時6分、最初の揺れが襲いました。突然アラートが鳴り響き、車内では女性のお客様が多かったせいか、大きな悲鳴が上がりました。

能登中島で感じた揺れは震度5強です。揺れてはいましたが、何とか立っていられるほどの状況でした。とはいえ珠洲では2020年から地震が繰り返し起きていたため、私たちも「今回も珠洲市での地震だろう」と比較的軽く考えてしまい、「すぐに収まるだろう」と思っていたのです。

しかし、車内では大切なお客様を預かっています。ですから私は冷静を装い、頭を低くして身を守り、貴重品は必ず手元に置いて待つよう、マイクで繰り返し呼びかけるしかありませんでした。

そうした対応を続けるうちに、刻一刻と時間が過ぎ、ついに16時10分を迎えました。

地震の発生

最初の揺れのあと、さらに大きな揺れが二度続きました。マグニチュード7.6の強烈な地震です。最初は「ドスン」という音とともに突き上げられるような衝撃があり、まるで地響きかと思うほどでした。「なんだろう」と思う間もなく、列車は次第に大きく揺れ始め、立っていることなど到底できないほどの状況でした。

それでも、私が倒れてしまってはお客様に大きな不安を与えてしまうと思い、必死に手すりにつかまって耐えていました。その最中にも、お客様に向けて「揺れが収まるまで落ち着いていてください。収まったら必ず安全な場所へ誘導します」と、繰り返し声をかけていました。

やがて最初の大きな揺れはいったん収まりましたが、「ああ落ち着いた」と思ったのも束の間で、そのわずか12秒後、再び揺れが襲いったんです。しかも最初からマグニチュード7.6規模の強烈な揺れで、言葉では言い表せないほどの激しさでした。

あの時、列車は停車中でしたが、右へ傾いたかと思えば左へ傾き、ついには宙に浮いたように感じる瞬間がありました。「ああ、もう駄目だ。この列車も転倒するだろうし、そうなれば自分は手すりにつかまっていても飛ばされ、お客様にも大きな怪我が及ぶだろう。命を共に落とすことになるかもしれない」。そう覚悟したのを今でもはっきり覚えています。

それでも「お客様を守らなければ」という思いは強く、揺れが三度目に収まった瞬間、私はドアそばの手すりにつかまっていたため、運転士が機転をきかせてドアを開けてくれました。

私はすぐにホームに出ると、マイクを使ってお客様に呼びかけました。「瓦が滑り落ちてきます。ガラスも割れます。だから絶対に屋根の下や窓の下には行かないでください。とにかく私たちについてきてください」。地震の光景が脳裏に焼き付いていたため、その言葉だけを繰り返していたのです。「列車内にいては守れない」との一心で、まずはお客様を外に避難させることしか考えられませんでした。

後日、「なぜ列車内に留まらず外に出たのか」と尋ねられることがありました。しかし、あのとき私には「列車内は転倒の危険が大きく、危ない。外に出て誘導するしかない」との判断しかなかったのです。

私はすぐにお客様を列車の外へ誘導し、そのまま駐車場へ避難させました。そこで点呼を取ると、乗員乗客48名全員が無事に揃っていることを確認できました。

大津波警報の発令

ちょうどその時、中島の町内放送が流れ、津波警報が大津波警報に変わったのです。運転士は「大津波警報に変わったぞ!高台へ逃げろ!」と叫びました。

「では高台とはどこか」と考えたとき、駅の正面に廃校となった高校へ続く一本の坂道がありました。運転士と目を合わせ、「あそこしかない」と判断し、私たちはすぐお客様を引き連れて道路を渡り、その坂を登り始めました。

その時、進行方向右手には白い煙が立ち上がるのが見え、「火事だ」と直感しました。しかし火事の方向へ進むことはできません。お客様をとにかく安全な場所へ導くことを最優先し、煙を横目に見ながら必死で坂を登っていったのです。

あの日の様子を記録した写真が、今ここにあるのですが、これがまさに私たちが乗っていた列車の姿です。列車は待機したまま全く動けず、その状況の中で私たちは避難を始めました。

坂を登る途中、ちょうど中腹からは実際に津波の姿が見えました。当時乗っていたお客様や、一緒に避難した方々の中には、90歳を超えるご高齢の方もいらっしゃり、「俺はもうここで死ぬ、死ぬんだ」と繰り返される声が、今でも私の耳に残っています。

私は「何としても助けなければ」と思い、車で避難していた地元の方に、命を顧みず、その車の前に立ちふさがるようにしてお願いしました。

驚いた運転手も一瞬戸惑いましたが、事情を伝えると「大丈夫、乗せてあげる」と言ってくださり、90歳の方ともう一人の高齢者を車に乗せていただき、なんとか全員で高台へ登り切ることができたのです。

東日本大震災と重なった津波の恐怖

避難の途中で見えた津波の光景は、東日本大震災後に三陸を訪れ、そこで見た津波の映像と重なりました。実は語り部を始める前に、三陸を訪れて宮古や釜石市で学びを深めたのですが、釜石市でボランティアガイドの方に「これはどうしても見てほしい」と見せられた津波の映像がありました。そこには、11メートルの「津波避難タワー(眺望亭)」が設置されている地域の映像が映されていて、その場にはあるおばあさんの姿もありました。

おばあさんは避難所に一度行ったのですが、「忘れ物をした」と言って自宅に戻ってしまったのです。その背後には「避難してください」と叫ぶ消防車の姿がありました。しかし、そのはるか向こうからは、黒い津波がもう迫ってきていました。私たちは映像を見ながら思わず「おばあちゃん、逃げて、津波が来る!」と声を上げてしまったのですが、その直後に津波が押し寄せ、画面からおばあさんの姿も消防車も消えました。その瞬間、全身が震え出し、止まらなくなったことを今でも覚えています。

あの1月1日に「津波警報が大津波警報に変わった」と町内放送で聞いた瞬間、体が震えました。「あの津波が来る」と直感したからです。

その恐怖の中でも、テレビでの東日本大震災の津波の光景を思い出し「これは記録に残さなければ」という思いが強く、アテンダント3人でそれぞれ携帯を取り出し、必死に撮影しました。それが今、皆さんに見ていただいている映像であり、列車に乗っていたお客様にも後に示すことができた大切な記録です。

学校への避難

その後、私たちは避難の末、廃校となった高校の体育館へと入り、一晩を過ごしました。当時、中島駅前は電気だけがついていたのを覚えています。

その時の記憶は今でも鮮明です。体育館に避難してまず鍵を探して開け、ブレーカーを上げると電気が点きました。校舎内にはエアコンのある部屋が二つあり、そこに高齢者を優先して案内しました。若い方々には「ごめんなさい、床で過ごしてもらうしかありません」と心から謝りました。

水道は使えず、水が出ない状況で、まず問題となったのはトイレです。災害時に何が一番困るかは人それぞれでしょうが、あの日はまさに「水が使えないこと」が大きな課題でした。

コロナ禍ということもあり、私は体育館内を探し回りました。すると、消毒液や手袋、ナイロン袋が大量に残されており、それを3人で抱えて持ってきました。

また、避難者の中に幼稚園の先生がおられ、「私が教えます」と言って、すぐに簡易トイレの入れ替え方法を指導してくださったのです。そのおかげで、私たちは飲まず食わずの夜を覚悟しつつ、最低限の衛生を保つことができました。

私はマジックを持っていたので、「紙は流さず、必ず横のバケツに捨ててください」と注意事項を書いて伝えました。それでもお客様たちは、飲み水を口にすることをためらい、トイレを使うのが申し訳ない様子でした。その姿が痛いほど伝わってきて、「大丈夫です、安心して使ってください」と繰り返し声をかけました。エアコンの効いた部屋は多少暖かかったのですが、私たちは体育館の床で過ごさなければならず、寒さに震えながら一晩を迎えました。それでもトイレの処理を続けなければならなかったのです。

実は私たちは列車の中でも、様々な状況に備えてキャンディーや水を常に用意していました。地震や列車の遅れ、事故や自殺といった出来事に対応する経験から、少しでもお客様の不安を和らげたいと考えていたからです。その備品を避難所にも持参しており、その夜は大切に分け合いました。キャンディーは一人一粒か二粒ずつしかありませんでしたが、それでも皆で励まし合いながら一晩を過ごすことができました。

また、避難先にはラジオがありましたが、雑音ばかりで鮮明な情報は入ってきません。携帯電話もつながらず、家族に連絡できないのが現状でした。そんな中、お客様の一人が外に出て電波を探し、星空の下で「ここならつながる」と教えてくれました。そこで私も携帯を手にし、つながった電波が途切れないうちに家族の無事を確認しました。電話は控え、LINEを開くとたくさんのメッセージが届いていました。

輪島市にいる家族の安否

私は輪島に家族が住んでいるのですが、ご存じのように朝市には大きな火災が起き、7階建てのビルが倒壊するという被害があったのです。家族からは「消防署に避難して無事に過ごしている」という知らせが届いていました。小さな子どもも含め全員が無事だとわかり、胸をなでおろしました。ただ、その消防署から町を見たときの輪島の空は、真っ赤に染まっていたそうです。

あの日、私は朝市で火事があったことを、避難先で初めて知りました。ただ、その時は「一軒の火事だろう」と思っていたのです。ところが実際には、200軒以上が燃えていたなど想像すらできませんでした。その後、家族から「無事にいる」というメッセージが届き、その最後に「家は全壊でした」と書かれていました。

当時の私は「全壊」という言葉の意味を理解できませんでした。情報が全く入らず、なぜ地震が起きただけで家が「全壊」なのか、全く受け止められなかったのです。ですから今でも「全壊」という言葉は私にとって強烈なフラッシュバックを呼び起こします。列車の中で語っているときも、「私の家は全壊でした」と言葉にするたびに、涙がこみ上げてどうしようもありません。「ごめんなさい、やっぱり駄目です」と言わざるをえない瞬間があるほどです。

その家は昨年11月、公費解体によって完全になくなりました。子どもたちが帰れる家は、いまも存在しません。私は地震から半年後、仮設住宅に入居することになり、現在もそこで生活を続けています。しかし「全壊した場所に新たに家を建てよう」という気持ちにはなれません。

あの日、私は中島の体育館で一晩を過ごしましたが、その間、家族とは連絡が取れませんでした。後から聞いたのですが、家族は私の安否が分からず、本当に大きな心配をしていたそうです。

中島の避難所から輪島市へ

2日になって、ようやく自分の車で穴水駅から輪島へ戻ることができました。しかしその道のりは想像を絶するものです。通常であれば30分ほどで行ける距離ですが、その日は午後になって迎えがあり、穴水駅に戻ると、駅前の駐車場やロータリーは無惨に壊れ果て、ホームも亀裂だらけで歩くのも困難な状態でした。駅舎自体も損壊し、切符売り場もひどく崩れていました。

それでも「家に帰りたい」という気持ちが強くありました。同じく輪島出身の社長から「俺も5、6時間かけてここに来たが、どうする?家に帰るか?」と聞かれ、「壊れた家を確認しなければ現実を受け入れられない」という思いから「帰りたいです」と答えました。

社長には「遠回りで、時間もかかるぞ」と言われましたが、それでも行くことを決め、車を走らせました。結局、到着まで5時間を要しました。

道中は電柱が斜めに傾き、道路には大きな亀裂が走っていました。輪島へ向かう途中には三つのトンネルがありますが、その手前には巨大な岩が落ち、斜めに立つ電柱の横をかすめるように通り抜けるしかありませんでした。道路には瓦礫が積み重なって段差のようになっており、ハンドルを切りながら、一段、二段とよじ登るように走行しました。今振り返ると、よく通り抜けられたものだと自分でも感心します。

さらに道中では、土砂崩れの現場も通過しました。輪島の一ノ瀬という場所では、山の頂上から土砂が一気に流れ落ち、家々が丸ごと押し流されていました。後に、そこで1年以上行方不明となっていた方がいたことを知りましたが、そのような惨状の傍らを通り抜けてきたのです。

どうしても先へ進めず、その場所でUターンをして別の道を探し、ようやく家にたどり着きました。けれども、もう少しで我が家というところで道路が土砂や崩れ落ちた家で完全に塞がれており、反対側から大きく迂回しなければなりませんでした。

自宅に到着

やっとの思いで戻った時には、辺りはすでに真っ暗でした。玄関から飛び出してきた家族が「やっと帰ってきた」と声をかけてくれた光景を今でも覚えています。

全壊した家は当然真っ暗で、「危ないから中には入れない」と言われました。翌日改めてその姿を目にすると、言葉を失いました。家の中は全く足の踏み場もなく、「一体何が起きたのか」とただ茫然と立ち尽くすしかなかったのです。

事務所での生活

本来であれば避難所に身を寄せるのが当然でしたが、私の家は代々自営業を営んでおり、事務所の建物は土台にひびが入ってはいたものの、かろうじて屋根が残っていました。自宅にいるよりも事務所の方が安全だと考え、家族は元日の夜、避難所に身を寄せた後に「寒くていられない」と言って戻ってきました。壊れた家を横目に見つつ、事務所を拠点とする生活が始まりました。

つぶれた家の中から息子たちが布団を引っ張り出してきて、幼い子どもがいたので車中泊をしながら、事務所の中にも布団を敷いて過ごしました。「今はここで寝ているんだよ」と言われたとき、初めて現実を受け止めた気がしました。

町内は完全に闇に包まれていました。誰がどこに避難しているのかも把握できず、夜は灯りもなく真っ暗で、不安ばかりが募りました。

それでも皮肉なことに、その夜空には見事な星が広がっていました。無情にも何日も続いた星空の下、頼りとなるのはランタンや懐中電灯のわずかな光だけ。そうした暮らしが続きました。

家に戻っても「何かを食べなければ」という意識が起こらず、しばらくは食事を取ることすら頭に浮かびませんでした。ただ「水だけは口にしなければ」と考える毎日でした。しかし水道は止まったまま。そんなとき、家族が思いついたのは、庭先に置かれていたメダカの水槽でした。前年にサギに食べられてメダカはいなくなっていたものの、その水槽には雨水や雪解け水が溜まっていたのです。

雪を溶かして水を作らなければならない。家族は雪や氷を水槽に入れ、何とか生活用水を確保していました。その水を汲んではバケツに入れ、トイレに流す。そうした使い方を初めて目の当たりにし、私はただ呆然としながら「こうやって生活していくのか」と実感しました。メダカがかつて住んでいた水槽が、そのまま水を溜める場所になっていたのです。水も出ない、電気も点かない。こうした暮らしが、約1か月続きました。

だからこそ、雨が降ったときには心から嬉しかったのを覚えています。水槽に雨水が溜まり、ようやく安心できる。そんな生活を振り返ると、「ああ、戦時中の人々もこんな思いだったのだろうか」と感じずにはいられませんでした。

人間というのは不思議なもので、苦しい状況に置かれると日ごとに工夫を重ねていくものです。どうしたら水をもっと貯められるか、どうやって明かりを得られるか。星空はありましたが、ろうそくをともそうとは思えませんでした。輪島では朝市で大きな火事が起きたばかりで、火の気はできる限り避けようと皆考えていたからです。使えるものといえば、懐中電灯やランタン、家の中を探し出して見つけたわずかな灯りだけでした。

水の尊さをこれほど痛感したことはありません。そしてもう一つ、助けられたのはカセットボンベとカセットコンロでした。普段から私は何となく備えのつもりで、3本1組で売られているボンベを5セットほど常に置いていました。それが思いがけず震災後の生活で頼りとなり、寒さと不便をしのぐ助けとなったのです。

震災に備えて「何かの時のために」と買っておいたカセットコンロが二つあったのです。それが本当に役に立ちました。コンロで火を起こし、鍋を使って調理しました。

また、ペットボトルの水も常に備えてあったので、それを生活用に使いました。水道が止まり、水は極めて貴重なものでした。だからこそ無駄にはできません。顔を洗う時も家族で交代しながら、ほんの少しの水で布を濡らして拭く程度で、清潔かどうかを気にする余裕さえありませんでした。

普段は豊かで便利な暮らしに慣れていますが、追い込まれた状況に置かれると、人間は「こうすれば生きていけるのか」と新たな知恵に気づくものです。「昔の人はこうしていたのだな」と思いながら、一日一日が暮らし方を考える日々に変わりました。生活のヒントを自分自身で学びながら過ごしたのです。

ただ、夜になると町は全くの闇に包まれていました。人もいませんし、私の町内でも、家に残っていたのはわずか二軒。私の家と、50メートルほど離れた一軒だけでした。あとは皆、避難所か、金沢や知人宅など別の場所に避難してしまっていて、町には誰もいないような静けさだけが広がっていました。

朝になると家族で「元気だ」という合図を送り合い、日に日に「この環境で暮らすしかない」と覚悟を固めました。利用できるものはすべて利用し、もらえるものは恥ずかしさを感じながらも受け取りに行かなければ生活できない。最初は戸惑いがありましたが、それでも家族が交代で食料や物資を受け取りに行くことで暮らしをつないでいきました。震災当日は列車の中で被災し、一晩を中島の体育館で過ごし、その後も5、6時間かけて家に戻りながら、こうした生活が続いていったのです。

物資の配布

最初のうちは、自宅にあるものだけが頼りでした。家は全壊し、冷蔵庫も倒れて隙間から中身を取り出すしかなく、息子たちがヘルメットや長靴、手袋をして持ち出してくれました。電気がないため保存はできず、持ち出した食材はすぐ消費するしかありません。

それでも備えてあったカセットコンロのおかげで、何とか1週間ほどは自宅のもので食いつなぐことができました。私と長男夫婦、さらに小学3年生と幼稚園前の子ども2人、家族全員で事務所を拠点に暮らし、子どもは夜だけは安全な車の中で寝かせました。

ただ、その後はどうしても物資に頼らざるを得ません。しかし「壊れた家で生活している自分たちが取りに行ってもよいのだろうか」との思いが強く、なかなか足を運べませんでした。避難所の学校へは支援物資が届いていましたが、そこでも家族3人でパン1個しか配られず、水も不足していたと聞きました。しかもそのパンの割り当てが始まったのは震災から1週間以上も経ってからだそうです。

道路は寸断され、私が穴水から戻るのに5時間もかかったほどですから、到底車で物資を運ぶことはできません。結局、ヘリで運ぶ以外に方法はありませんでした。物資が届かないことは、今回の震災で大きなダメージとなりました。

避難所に行っても自分たちには配給がないだろう、そう思うと結局は自宅にあるものをどうにかやりくりするしかなく、それが1月中旬まで続きました。その後になってようやく「ここに行けば物資がもらえる」と人づてに聞くようになりました。しかし、それさえも「自分たちが貰いに行っていいのか、悪いのか」という思いが消えず、なかなか物資を受け取りに行く勇気が持てなかったのです。

避難生活の中で、私は次第に「自分の立場は他の人と違うのだろうか」と考えるようになりました。同じように地震に遭ったのに、私たちは幸い事務所に入る場所があり、生活の拠点をかろうじて確保できていました。一方で、家をすべて失って避難所で暮らす方々もいました。その姿を思うと、「もし私たちが物資を受け取りに行ったら、本来5個配られるパンが4個になってしまうのではないか」と考えてしまい、ためらいを感じたのです。

しかし、避難所に行っていた知人から「大丈夫だよ。ちゃんともらえるから」と言われ、息子たちが勇気を出して物資を受け取りに行ってくれました。決して充分とはいえませんでしたが、それでも「いただけるだけありがたい」と素直に思えました。

炊き出し

やがて、避難所など各地で炊き出しが始まりました。行くのをためらっていた私も、一度行けばその温かさに救われ、習慣のように足を運ぶようになりました。食べ物がなくなっていく中で、料理人たちが一丸となり、心を込めて作った料理を配ってくれる。その光景は本当に大きな支えになりました。

最初に炊き出しへ行ったとき、知人の子どもから「やっているから来てみて」と誘われ、手ぶらで出かけたのですが、周りの人たちが段ボールのふたや大きなお盆のような容器を持ってきているのを見て驚きました。

最初は戸惑いながら炊き出しに行きましたが、そこで段ボールの蓋や容器が積まれていて、「これを使って持ち帰ってください」と教えられました。そこからようやく、自分の家に食事を持ち帰る方法を覚えたのです。それ以来、配布の時間にあわせて容器を持って行き、家族の分を受け取る生活が始まりました。

当初はとても恥ずかしく感じましたが、次第に慣れてしまうと抵抗はなくなり、「今日はどこに行こうか」「明日はあそこで配っているから行こう」と自然に考えるようになりました。輪島駅前ではゴーゴーカレーの炊き出しがあり、「今日はカレーにしよう」と家族で話すこともありました。そんな余裕が出てきたのは、震災から2~3か月ほど経ってからだったと思います。

きっとこうした経験は私だけではありません。誰もが最初は「人前でもらうのが恥ずかしい」と感じたことでしょう。しかし、実際には「今日が初めてで、誰もいないから1人で取りに来た」と口にする人もおり、皆が同じ気持ちを抱いていたのだと分かりました。

避難者の多くが家を失い、全壊・半壊の状況にあり、辛うじて生き延びてきた人たちばかりでした。そうなると、恥ずかしさは次第に消え、それが「当たり前の生活」になっていきました。その光景は、まるで戦後の混乱期のようにも思えたほどです。

本当に「食べなければ生きられない」という飢えとの闘いの中で、強い生存本能、いわばハングリー精神が引き出されました。「生きなければならない」と心に刻む日々。復興や復旧という言葉を実感できるようになったのは、それから半年ほど経ってからのことでした。

それまでには物資を受け取ることへの恥ずかしさもなくなり、ようやく日常のような行動ができるようになっていましたが、それでも全壊した家の中にはどうしても忘れられない思い出の品が残っていました。

私はヘルメットをかぶり、長靴を履き、軍手をして、何かあればすぐ逃げられるよう備えながら崩れた家に入りました。階段も崩れ、危険な状態の中でしたが、「自分のものはどうでもいい、子どもたちのものだけは持ち出そう」という思いで探し続けました。やはりそこに残っていた多くは子どもに関する品々でした。

しかし、一度壊れた家の中で再び震度5強の揺れに遭ったときは、「もう駄目だな」と覚悟しました。崩れ落ちる音の中、ドスドスと物が落ちてきても「ヘルメットをかぶっているから大丈夫」という、根拠のない自信のような気持ちで踏みとどまっていました。それでも、日を追うごとに心境は少しずつ変わっていきました。大きな不安に押し潰されそうになっていた気持ちが、次第に「復興に向かおう」という思いへと移っていったのです。今振り返れば、その変化自体が懐かしく思えるほどです。

震災を経験しての教訓

やはり地震の時は「まず逃げること」が何より大切だと思います。多くの方がそう考えるはずです。でも、揺れの大きさや状況によっては、必ずしも逃げ切れるとは限りません。輪島のように家が崩れてしまい、その後に火事が広がった地域もありました。

私の知り合いにも被害に遭った方がいました。朝一番には会っていたのですが、その方はその後も午前10時までは家族と連絡を取っていたそうです。のちに妹さんから直接話を伺ったのですが、その知人は「柱の下にいる。まだ大丈夫だ」と伝えてきたのだそうです。ただ、その時すでに「奥さんは息をしていないかもしれない」と口にされていたといいます。それでも「何とかなるさ」と言うように電話を切ったのが最後で、その後は返事がありませんでした。結局、お二人とも息絶えてしまわれ、さらに家が焼け落ちてしまい、遺体さえ判別できないほどでした。

そのご夫婦だとはっきり確認できたのは、ずっと後のことです。本当に無念でなりませんでした。こうした経験からも、地震の際には「物より命」、何よりもまず安全な場所に逃げること、それを強くお伝えしたいと思います。

これまで「地震や災害があったら何を持ち出そうか」とよく考えていましたが、実際にあの状況に遭遇すると、何一つ持って出ることはできませんでした。最初の大きな揺れの時、家族はそれぞれ家の中にいました。2階にいた子どもたちは慌てて降りてきて、「今、地震あったね」と話したのも束の間、2度目、3度目の揺れが起きました。その時にはすでに長男の頭に壁が落ちてきていました。もし場所が少し違っていたら、台所にいた長男の妻も命を落としていたかもしれません。偶然リビングにいたことで助かったのです。

長男は3歳の子どもを抱え、2年生の子を背負い、妻は自分の体一つで何も持たないまま外に飛び出しました。玄関のドアは飛び出した直後に倒れ込み、まさに一瞬の差で命が助かったのです。何かを持ち出したり用意したりする余裕は一切ありませんでした。

この話を聞いた時、私は「地震の際にどうすべきかという原則は存在しない」と痛感しました。その場その場で生き延びるために動くしかないのです。ただ、後になって日が経つにつれ、「何かできる準備はあるのでは」と考える余裕も出ました。

しかし、あの瞬間に家族が持ち出せたのは携帯電話だけでした。食べ物や飲み物などを考える暇はまるでなく、「子どもを助けなければ」「自分も生きなければ」という一心で、壊れかけた家を飛び出すしかなかったのです。

輪島は、あの震災の際に最も大きな震度を記録した地域でした。私の家は国道沿いに建っており、外に出た時、夫が目にしたという光景は忘れられません。目の前の道路が大きな波のようにうねり、そのうねりが街の中へどんどん入り込んでいきました。家のそばには高いホテルがありましたが、それも大きく傾き、次々と建物や家が波打つ道路と一体となって崩れていったのです。その凄まじい光景を、私たちは確かに目にしました。

だからこそ、あの時「何を持って避難すべきか」という問いに迷う余地はありませんでした。私自身も、お客様に「命を守ることが最優先です」と伝えるしかありませんでした。物ではなく命、それだけが最も大切なのです。

ただ今は、多くの方が携帯電話を持っています。地震直後は電波がつながりにくいこともありますが、私の場合はLINEがつながり、家族の安否を知ることができました。私は震災当時、中島駅に停まっていた列車の中にいました。そこから伝えられる教訓は、「まず命を守ること」、そして「最低限の通信手段を持つこと」の重要性です。

震災の際、家族とは携帯電話のLINEで連絡を取ることができました。「電波さえ届けば、お互いの安否を確かめられる」。その時、携帯電話の大切さを、身をもって実感しました。今の時代において、携帯電話は本当に不可欠な存在なのだと心から感じたのです。

地震の三原則

ところで「地震の三原則」が実践された場所が釜石市にあるのをご存知でしょうか。私たちも実際に釜石市を訪ね、その教えについて学びました。

これは群馬大学の片田敏孝先生が、東日本大震災が起きる以前から繰り返し提唱してきたものです。釜石市では地震が何度も起きていたため、先生は早くから「地震の三原則」として次のことを伝えていました。その三原則は「想定にとらわれるな」「最善を尽くせ」「率先避難者たれ」。

とにかくこの三原則を徹底して意識したのです。その結果、東日本大震災の際には、多くの子どもたちが「地震が起きたら高台に逃げなければならない」とすぐに判断しました。中学生が小学生を導き、「なぜ逃げるの?」と聞かれても「高台に逃げなきゃいけないんだ」と答え、自然と一緒に避難行動を取ることができました。その姿を目にした地域の大人たちも、「子どもたちが逃げているから、自分たちも逃げなければ」と言葉を交わすことなく、高台に避難したのです。

それが片田教授の提唱した「地震の三原則」であり、その実践によって釜石市では2000人以上の命が救われたといわれています。子どもたちは避難する際、何も持たずに逃げ出しましたが、大切なのは「まず自分の命を守ること」でした。命さえ守れば、後で家族と連絡を取ることができます。今では小さなお子さんでも携帯電話を持たされるのが一般的ですが、それは防犯や誘拐事件などの対策だけでなく、非常時に居場所を把握し、連絡を取り合うことができるためです。

この「三原則」は、やはりとても大切だと改めて感じます。その理念に基づき自ら考え、行動することが命を守ることに直結します。だからこそ「地震のために何を持つべきか」と一概には言えません。ただ、携帯電話さえあれば状況は大きく変わります。実際に私もそうでした。車の中にいても携帯の電波がつながり、すぐに家族との連絡が取れたことで、なんとか安心することができたのです。

この地震を忘れないために

私たち「語り部」が常にお客様にお伝えしているのは、「この地震を忘れてはいけない、そして忘れさせてはいけない」という思いです。そのためには訴え続けなければならないという使命感があり、その言葉を私は自分自身の言葉として伝えてきました。お客様の中には、全国各地から訪れる方もいて、防災関連の組織に所属する方や消防関係者もいらっしゃいます。

しかし、私たちが中島駅で経験した出来事は、新聞にもニュースにも取り上げられることはありませんでした。全国的な報道から漏れ、ほとんど知られることがなかったのが現実です。だからこそ、語り部として語り継ぐことに強い意味があるのです。

私は昨年9月16日から会社の依頼で語り部の仕事を始めました。最初は「自分にできるだろうか」と迷いもありましたが、「これは記録として残さなければならない。そして多くの方に伝え、教えるべき使命がある」と思い、引き受けました。その後、私たちは実際に三陸を訪れ、また能登を歩き、さまざまな現場に足を運びました。そこで出会った人々からその時何があったのか、どのような判断をしたのかを直接聞き、自分たちの学びとして取り入れました。そして昨年9月16日から、「語り部列車」としての活動を始めたのです。

震災語り部観光列車の運行

そして今年4月6日からは「震災語り部観光列車」としての運行が始まりました。私が勤務している観光列車「のと里山里海号」は、今年でちょうど10年を迎えます。

私は当初からこの列車に乗務してきましたが、昨年の地震発生後、1年と3か月もの間、列車は眠ったままでした。線路や設備も大きな被害を受け、とても走れる状況ではなく、その状態が3か月ほど続きました。

そのような中で「自分たちの体験を語ることができるだろうか」と大きな不安もありました。しかし、今語り部として活動している私たち3人は、「これは記録に残すべき出来事であるならば、必ず伝えていかなければならない」と決意しました。自分自身の言葉で語るため、日々ノートに書き記し続け、その記録はすでに8冊に及んでいます。その中には聞き取った証言や現場の様子などがびっしりと残されています。

ただ、実際にお客様の前で50分間語るときには、決してノートを見ません。毎回同じ話を繰り返すのではなく、その場に来てくださる方々の年齢層や出身地、地震を経験しているかどうかを事前に調べた上で、お客様に合わせた言葉で伝えるようにしています。

私たちの語りの中心は、やはり中島での体験です。昨年は大学から依頼を受け、サミットの場でもお話をさせていただきました。やはり地震の体験は「実際に語らなければ伝わらない」。そして、経験していない人にとっては「地震が起きたときにどう行動すればいいか」が分からないのです。だからこそ私たちは、自分たちの体験を交えながら語り部としての仕事に取り組んでいるのです。

語り部の活動を始めて最初の1年間は、とにかく自分が必死に収集したことや体験したことを精いっぱいお話ししてきました。しかし最近では、お客様がいらっしゃること自体に強い感動を覚えています。最初の頃は「ここへ来てもいいのだろうか」「行くべきではないのではないか」と迷う方が多かったのですが、今では「来てくださって本当にありがとうございます。皆さんが来てくださることが、私たちにとって復興の第一歩なのです」と、声を大にして伝えるようになりました。

当初は「頑張ってね」と言われることが一番嫌いでした。この状況でどうして頑張れるのか、と心の中で反発を感じていたのです。しかし今では、自分の口から「頑張ります。これからも能登の復興のために頑張るしかない」と自然に言えるようになりました。言葉の意味が苦痛から希望へと変わってきたのです。

もちろん、これから先どれだけ震災について語り続けていけるのかはわかりません。語り部の活動そのものがいずれ限界を迎えるのではないかと社長にも話しています。それでも「忘れられてしまう頃こそ語り続けなければならない」と思っています。幸いにも震災語り部観光列車は、今後も続けていける見込みです。おかげさまで9月、10月、11月の運行はすべて満席となっています。

毎回「こんなに多くの方が本当に耳を傾けてくださるのだろうか」と思いながらも、お客様と共に涙し、共に感動し、ときには笑顔を交えつつ、50分間のお話をさせていただいているのが現状です。だからこそ、ぜひ実際に列車に乗って、私たちの生の声を聞き、体験していただきたいと願っています。

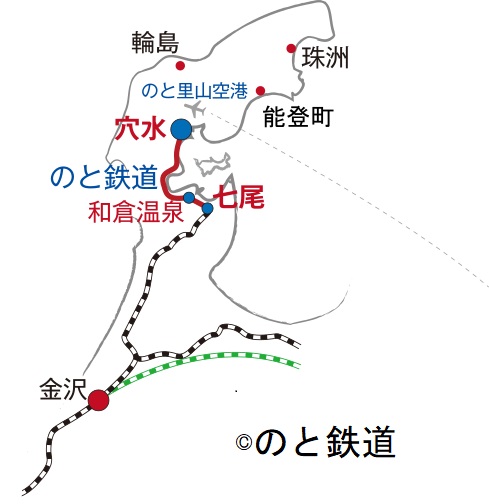

能登線の沿線は、穴水から七尾まで33.1キロの距離があります。その沿線には、屋根瓦が落ちたままの家や、ブルーシートで覆われた建物、そして壊れたまま残されている場所がまだ多くあります。列車の窓からそうした光景をご覧いただければ、「ここで本当に津波や地震の被害があったのだ」と実感できると思います。その現実を目にしていただくことこそ、何より大切だと感じています。どうか、ぜひ一度乗っていただきたいです。

伝える

- 体験を語る

-

避難所・避難生活

-

七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士

佐野藤博さん

「これまで培った防災の知識を生かして、規律ある避難所運営につなげた」 -

(輪島市)澤田建具店

澤田英樹さん

「現場からの提言――避難所を「暮らしの場」に」 -

輪島市上山町区長

住吉一好さん

「孤立集落からの救助とヘリコプターによる集落住民の広域避難」 -

珠洲市蛸島公民館長 田中悦郎さん

「厳しい環境の自主避難所を皆さんの協力のおかげでスムーズに運営」 -

珠洲市正院避難所協力者 瓶子睦子さん、瀬戸裕喜子さん

「皆で力を合わせ、助け合って避難所を運営」 -

珠洲市宝立町区長 佐小田淳一さん

「高齢者も多い学校の避難所で感染症対応を実施」 -

珠洲市大谷分団長 川端孝さん

「通信の重要性を痛感しつつも、多くの方の協力のもとで避難所を運営」 -

珠洲市日置区長会長 糸矢敏夫さん

「難しい判断も迫られた避難生活を経て、地区のコミュニティ維持に努める」 -

珠洲市蛸島区長会長 梧 光洋さん 蛸島公民館館長 田中 悦郎さん

「想定にない大人数の避難に苦労した避難所運営」 -

珠洲市飯田区長会長 泉谷信七さん

「学校の運営にも配慮しながら、多くの方がいる避難所を運営」 -

珠洲市上戸町区長会長 中川政幸さん

「避難生活を通じて、防災の重要性を再認識」 -

珠洲市若山区長会長 北風八紘さん

「防災訓練の経験が避難所運営に生きた」 -

珠洲市直区長会長 樋爪一成さん

「想定と異なる場所で苦労しながらの避難所運営」 -

珠洲市正院区長会長 濱木満喜さん 副会長 小町康夫さん

「避難者・スタッフ・支援者の力を結集して避難所を運営」 -

珠洲市三崎区長会長 辻 一さん

「普段の防災活動が災害時の避難に生きた」 -

珠洲市大谷地区区長会長 丸山忠次さん

「防災士の知識も生かし、多くの方と協力しながらの避難所運営」 -

珠洲市大谷地区 避難所

坂秀幸さん

「孤立集落における自主避難所の運営に携わって」 -

珠洲市上戸区長

今井 真美子さん

「全国からの支援に支えられ、

防災士として避難生活をサポート」 -

珠洲市宝立町区長会長

多田進郎さん

「避難所の運営にあたって」 -

能登町立高倉公民館長

田中隆さん

「避難所運営を経て、地域のつながりの大事さを再認識」 -

能登町防災士会会長

寺口美枝子さん

「防災士の知識が災害時に生きたと同時に、備えの必要性を改めて感じた」

-

七尾市矢田郷地区まちづくり協議会 防災部会元会長、石川県防災活動アドバイザー、防災士

-

行政

-

輪島市復興推進課(当時)

浅野智哉さん

「避難所運営・広域避難・交通復旧の実態と教訓」 -

輪島市上下水道局長(当時)

登岸浩さん

「被災後の上下水道の復旧とその体験からの教訓」 -

輪島市生涯学習課

保下徹さん

「災害対応・避難所運営の課題と連携」 -

輪島市環境対策課

外忠保さん

「災害時の環境衛生対応で感じた多様性への課題」 -

輪島市防災対策課長(当時)

黒田浩二さん

「防災対策課として、刻々と変化する状況への対応と調整に奔走」 -

輪島市防災対策課

中本健太さん

「災害対応と避難所運営の課題」 -

輪島市防災対策課(当時)

新甫裕也さん

「孤立集落対応の実態と教訓」 -

輪島市文化課長(当時)

刀祢有司さん

「文化会館での物資受け入れ業務と、文化事業の今後の展望について」 -

輪島市土木課長(当時)

延命公丈さん

「技術者としての責任を胸に、被災直後から復旧に奔走」

-

輪島市復興推進課(当時)

-

消防

-

七尾消防署 署長補佐

宮下伸一さん

「道路の損壊をはじめ、過酷な状況で困難を極めた救助活動」 -

七尾消防署 署長補佐

酒井晋二郎さん

「不安や課題に直面しながらも、消防職員として全力で責任を果たした」 -

輪島消防署(当時)

竹原拓馬さん

「消火活動・救助活動の経験から職員一人ひとりの技術向上を目指す」 -

珠洲消防署 大谷分署 宮元貴司さん

「拠点が使えない中、避難所の運営にも協力しながら活動を実施」 -

珠洲市日置分団長 金瀬戸剛さん

「連絡を取り合えない中で、それぞれができる活動をした」 -

珠洲市三崎分団長 青坂一夫さん

「地区が孤立し、連絡も取りづらい中で消防団活動に苦心」 -

珠洲市消防団鵜飼分団長 高重幸さん

「道路の寸断など厳しい環境の中、救助活動に尽力」 - 珠洲消防署 中野透さん、源剛ーさん 「殺到する救助要請への対応と緊急援助隊の存在」

-

珠洲市若山消防団長

森定良介さん

「救助活動や避難所運営での苦労や課題、

災害への備えの重要性を再認識」

-

七尾消防署 署長補佐

-

警察

-

医療機関

-

(七尾市)公立能登総合病院 診療部長

山端潤也さん

「令和6年能登半島地震の経験 ~過去の災害に学び 活かし 伝え 遺す~」 -

輪島病院事務部長(当時)

河崎国幸さん

「災害対応と病院の今後の地震対応にかかるBCP」 -

珠洲市健康増進センター所長

三上豊子さん

「支援団体と協力し、全世帯の状況把握や、

生活支援を実施して」 -

珠洲市総合病院

内科医長・出島彰宏さん、副総看護師長・舟木優子さん、薬剤師・中野貴義さん

「2人で立ち上げた災害対策本部と過酷な業務」 -

志賀町立富来病院 看護師・川村悠子さん、事務長・笠原雅徳さん

「物資だけでは解決しない~災害時のトイレに必要な「マンパワー」と「経験」~」 -

(能登町)小木クリニック院長

瀬島照弘さん

「能登半島地震における医療対応と教訓」 -

(能登町)升谷医院 院長

升谷一宏さん

「過酷な環境下で診療にあたり、多くの方の健康を支えた」

-

(七尾市)公立能登総合病院 診療部長

-

教育・学校

-

七尾市立天神山小学校長(当時)

種谷多聞さん

「今こそ、真の生きる力の育成を!~能登半島地震から 学校がすべきこと~」 -

珠洲市飯田高校2年生

畠田煌心さん

「ビニールハウスでの避難生活、

制限された学校生活、そんな被災体験を未来へ」 -

珠洲市宝立小中学校5年生

米沢美紀さん

「避難所生活を体験して」 -

珠洲市立緑丘中学校3年生

出村莉瑚さん

「避難所の運営を手伝って」 -

志賀小学校 校長・前田倍成さん、教頭・中越眞澄さん、教諭(当時)・岡山佳代さん、教諭・野村理恵さん、教諭・側垣宣生さん、町講師(当時)・毛利佳寿美さん

「みなし避難所となった志賀小学校」 -

能登町立柳田小学校長

坂口浩二さん

「日頃からの地域のつながりが、避難所運営の土台に」

-

七尾市立天神山小学校長(当時)

-

企業・団体

-

ボランティア

-

関係機関が作成した体験記録