体験を語る

- 県民

救助活動や避難所運営での苦労や課題、

災害への備えの重要性を再認識

| 場所 | 珠洲市 |

|---|---|

| 聞き取り日 | 令和6年12月19日 |

| 映像二次利用 | 不可 |

初動対応、消防団としての活動

- 聞き手

-

地震発生後の初動について、教えてください。

- 森定さん

-

最初に、斜め向かいに一人暮らしのおばあちゃんがいたので、そこに安否確認にいきました。頻繁にずっと揺れており、一人暮らしで危ないし、自宅に連れてきて、取り敢えず、バイクのヘルメットを被せて、30分くらい自宅で待機していました。ただ埒が明かないし、危ないので避難所に行くことにして、母親がみんなを車に乗せ、避難所になっていた若山小学校に向かいました。私は一応町内を歩いて見回りました。最悪な、悲惨な状況でした。町内のメイン道路で、電線が垂れ下がり、そこにある家も道路に半分はみ出ているような箇所があったので、近所の若い人たちとそこで交通誘導をしました。夕方だったので、暗くなり出した頃、同じ地区の中で潰れた家の下敷になっている人がいるから救出に行くことになりました。私が駆けつけた頃には、もう他の人がチェーンソーで梁を切ったりしながら、最終的には天井を破り、そこから潜り込んで何とか救出していました。結構出血もしていて、本人は「大丈夫や。」と言っていたけど、そのうち気分も悪くなったようで、私の車で病院に連れて行きました。救急や警察に電話しても全然繋がらない状態でした。直接、病院に電話したら、すぐ連れてきてくださいと言われ、普段なら10分、15分で行ける道が、どこも道が通行止めの状態で30分、40分かかったと思います。その後、21時、22時頃に自分も避難所に行き、家族の元に合流した感じです。

地震により倒壊した家屋(森定さん提供)

地震により倒壊した家屋(森定さん提供) - 聞き手

-

救出は、消防団としての活動ですか。

- 森定さん

-

消防団とは別です。警察も消防も電話が繋がらないし、待っていても埒があかないので危険かもしれませんが、自分たちで出来る範囲で対応しました。

- 聞き手

-

本来、消防団として活動すべき案件でしたか。

- 森定さん

-

基本的に、珠洲市の消防団は震度5以上あると招集がかかります。珠洲市団員にメールが入り、地区内を巡回点検し、どこかの家が潰れていないか、道路が崩れてないかとか、そうした異常がないか点検巡回してくださいというメールが入ります。ただし、救助・捜索のノウハウ・技術があるかと言えばそうではありません。今回は、地震がありましたとか、津波警報が出ましたとか、それだけでも何百件も連絡が入ってきて、そうしたメールが入っていたかと言われると定かではありません。連絡が多すぎて、読み切れない感じでした。

- 聞き手

-

発災直後、メールを含め、連絡の手段はありましたか。

- 森定さん

-

ドコモをはじめ、携帯会社のアンテナ基地局があり、そこには非常電源があるはずなので、ディーゼル発電機を回して電力を供給していたと思われます。1月2日の夕方ぐらいまでは、この非常電源で電力をまかなっていたようで電波はありました。

- 聞き手

-

電波の復旧はいつでしたか。

- 森定さん

-

復旧したのは、いつだったのかな。ただ、民間のボランティアさんで、スターリンクを設置してくれた団体がいました。その1週間後に市役所から避難所の方にこういうものを設置しようと思っていると話がきて、「ごめん、若山地区にもう入っとるよ。」って、「えっ、どこから。」みたいな。途中から、みんなLINEなり、ネット電話なりを使っていて、気がついたら普通に復旧していました。

- 聞き手

-

消防団はどのような活動をされていましたか。

- 森定さん

-

若山地区は、珠洲市の中でも結構広い地区です。飯田、蛸島、野々江といった地区は、小さい面積の中に人がたくさん集まっているところですが、若山地区は、本当に広大な面積があります。道路が色々なところで崩れ寸断していて、何かあったらポンプ小屋、詰所の方に集まることになっていましたが、通行できる道がなく、集まることができない団員が大半でした。奥能登広域圏消防本部の方から、若山地区の消防団長に「若山の◯◯地区で下敷きになっている人がいるから、消防署だけじゃ回りきれないから対応してくれないか。」と連絡があったので、数名の団員と消防車に乗って向かおうとしましたが、道がありませんでした。

- 聞き手

-

道がないというのは、具体的にどういう状態ですか。

- 森定さん

-

消防車は結構車高が高いのですが、道路に30cm、40cmの段差が何カ所もあったり、土砂崩れがあったり、これは無理できないと判断し、だから車庫を出発して数分もしないうちに、これはどこにも行けないと判断し戻りました。最初にお話した、近所の人を助けて病院に連れて行くという時も、もう無理やり車の腹を擦りながらって感じでした。自分の車がダメになるかもねと話をしていました。それが1月1日の話です。

ひび割れ、穴が空いた道路(2024年1月2日撮影)

ひび割れ、穴が空いた道路(2024年1月2日撮影)

避難所運営を支援

- 聞き手

-

避難所運営を支援されていたと聞いています。どのような事をされましたか。

- 森定さん

-

若山地区といっても、その中には十何地区もあり、避難所に集まっている人たちは、色々な地区から来ていました。なお、若山地区の全ての方が、この避難所に避難してきたわけではありません。避難所では、最初に代表者を決めて、代表者が自らの地区の人に情報なり、要望なりを聞きました。支援物資が届き出したら、私は、物資の受取・保管、避難者に配布する係をしました。避難所では、その他、食事なども準備しないといけないので、炊事班などもありました。

- 聞き手

-

避難所生活はどのようなものでしたか。

- 森定さん

-

避難所の中は、お通夜状態でした。(避難所の中には)300人近くいましたが、シーンとしていました。1日から3日ぐらいは、地元の人以外に帰省している人たちもいて、2日時点で体育館に320人くらいいました。これだけの人がいても誰も話をせず、どんよりとした雰囲気でした。2日から何とかそこに居る人たちで、結構寒かったので自宅からストーブを持ってきたり、灯油を持ってきたり、あと隣の公民館の防災倉庫にちょっとしたものが入っており、水だったり、アルファ化米だったり、備蓄品とか、野外窯戸みたいなものも入っていました。釜戸は、館長さんがこれから何があるか分からないから、こういうものもあった方がいいと言って準備していたもので、それを引っ張り出してきました。燃やすものは、避難所にいた人に頼んで、捨てるような材料を集めてきてもらい、それをくべてお湯を沸かすことにしました。ただし、水が止まっていて、お湯を沸かそうにも水がありませんでした。避難所の屋上には貯水タンクがあり、それも破損していましたが、タンクの底の下の方に30センチぐらい水が溜まっていました。バケツにロープをつけて放り込み、釜戸に移して、お湯を沸かしました。それでアルファ化米とかそういった温かいものを作りました。そうこうしているうちに、この辺は田舎なので畑をしている人が何名もいて大根、白菜などの野菜類を持ってきました。泥が付いた野菜を洗うため、小学校のプールの水を使いました。プールの水は汚かったですが、どうせ皮むいて食べるんやしということで、それで泥だけ落とすことにしました。小学生、中学生、高校生らが割と率先して、野菜を洗うお手伝いなどをしてくれました。「次、何をすればいい。」みたいに、「これに水をくめばいいんけ。」とか、この子たちは本当に強いなと思いました。自分たちの同じ年代の時って、こんな事出来たかなって思いました。

- 聞き手

-

児童は、何人くらいいましたか。

- 森定さん

-

結構いました。生まれてまだ半年ぐらいの子とかもいました。私が自宅の様子を見に行った時に、帰省していた人で「もう粉ミルクがない、スーパーもドラッグストアもどこもやってないし、どうすればいいんやろ。避難所にそういうものはないけ。」と声を掛けられ、(避難所には)ありませんでしたが、避難所にいた、まだ6ヶ月くらい子供のお母さんに、実はこういう人がいて、ちょっとだけ分けて貰えないかとお願いしたところ、自分たちの分も僅かでしたが分けてくれました。その次の日くらいから、ドラッグストアが少しずつ再開しました。粉ミルク、おむつ、離乳食に加え、女性の生理用品は、全然備蓄されていなかったので一番苦労しました。食べ物やちょっとしたものは備蓄されていましたが、今後は、そうしたものも備蓄しておくことが大事だと思いました。

- 聞き手

-

お年寄りの方で介護が必要な方はいましたか。

- 森定さん

-

実際、自分の祖母が難病を患っており、歩くのがおぼつかない状況でした。ずっと母親が付きっきりだったんですけれど、300人近く集まると中には看護師さんや介護されている方が結構おられたんで、何かあると看護師さんを呼んで「ちょっと体調が悪そうなので、見てもらっていい。」とお願いしました。今まで話したことのない人とつながりができたので、酷かったけれども悪い面だけではありませんでした。今もその方とは、それを機に家族ぐるみでお付き合いしています。その人は、月に2、3回くらい「おばあちゃん、元気?」って顔を見せてくれているので、その点は本当に良かったです。

- 聞き手

-

避難場所は体育館ですか、教室とかも使っていましたか。

- 森定さん

-

電気がきたのが1月16日の夕方だったかな。それまでは、学校の裏にある運動場に災害用の高圧電源車が来て、なんとか避難所の電気だけまかなっていました。16日の夕方に電気がきて、そこから、各地区で教室に分かれようとなり移動しました。発災から約2週間、体育館で雑魚寝でした。特に、足が悪くて、全然動けないという人は、トイレに近い部屋に入ってもらいました。

盛り上がった体育館の床(森定さん提供)

盛り上がった体育館の床(森定さん提供) - 聞き手

-

基本的に避難者の配置は地区ごとですか。

- 森定さん

-

そうです。体育館の時も、ここ一角は若山の火宮地区、ここは、また隣の◯◯地区という形でした。若山地区でも、ほぼ被害がなかったところは、在宅避難とか自主避難をしており、避難所に来た人数が少ない地区は◯◯地区と◯◯地区と◯◯地区が合同で、一塊でこの区画に場所を取るような形でした。

- 聞き手

-

避難者及び避難所をどのように管理していましたか。

- 森定さん

-

私が避難所に入った時には、既に名前と住所を取りまとめて名簿を作っていました。体育館の壁にダンボールを貼り、マジックで◯◯地区と書いてありました。

- 聞き手

-

名簿はどのように利用していましたか。

- 森定さん

-

おそらく、この地区で誰が行方不明になっているかなど安否確認も兼ねていたのだと思います。この地区は何人(避難所に)来ていて、来ていない人は◯◯さんと◯◯さんと◯◯さんだけど、電話で連絡が取れたからこの地区は誰一人死んでいないとか、そうした確認も兼ねていたのだと思います。

- 聞き手

-

避難所運営で食事を何人に出すとか、そういったことにも使いましたか。

- 森定さん

-

それもあります。例えば、アルファ化米でも一人分ずつ個包装になっているものの他に、ダンボール一箱に20kg分のお米が入ったものもあります。炊事班が料理にやって来て「◯人分炊きたいし、お米、アルファ化米、◯kgくらい欲しいんやけど。」みたいな事を言われました。避難所の出入りが結構多かったので、結局、避難所登録しているけど、帰省者も多く、金沢に戻られた方もたくさんいました。人数の把握は結構苦労されたと思います。

- 聞き手

-

帰省していた方は、最初の何日かで帰省できたんですか

- 森定さん

-

そうですね。早い人だと、もう次の日に金沢に帰らないといけないと言っていて、通れる道がないか聞かれましたが、私も分かりませんでした。長い人でも1週間まではいなかったんじゃないかな。3日、4日ほどで、みんな何とか帰っていきました。道路がまだ全然ダメで金沢に行くのに丸1日とか、着いたら連絡して欲しいとお願いするも、待てど暮らせど連絡がこず、こちらから連絡したら、まだ着いてないという方もいました。結局、のと里山海道がダメ、海周りの道もダメ、通れる道をなんとか進むも大渋滞という感じでした。

- 聞き手

-

二次避難で人が減ったりしましたか。

- 森定さん

-

二次避難が始まったのは1月20日前後ぐらいで、そういう話が出てきて、私の地区だけでも何名かは二次避難で加賀や金沢の方に避難しました。避難所にいる避難者数は、それで半分までは減っていないと思います。

- 聞き手

-

二次避難された方は、主に高齢者の方ですか。

- 森定さん

-

多かったです。最初の二次避難は20名ぐらいだったかな。そのうち、子どもがいる若い夫婦とかは、こっちにいても水道の復旧目処が立っていなかったので「大人だけなら、何とかかんとかできるけど、子どもらは不便やし、金沢行くわ。」とか「あっちで部屋を借りるわ。」みたいな感じでポツポツと抜けていきました。

- 聞き手

-

水がない状態でトイレやシャワー、洗濯はどうしていましたか。

- 森定さん

-

水は、備蓄のペットボトルの水で最初の2日間を過ごしました。そして、1月3日の夕方4時半、5時ぐらいに、市役所から自衛隊の給水車がきますと連絡がありました。そこから毎日自衛隊の給水車がきてくれて、1月4日頃に水道局が来て、1m3の貯水タンクを設置してくれました。ボランティア団体は、200Lの貯水タンクを置いてくれて、そこに水道局の方が水を入れて、生活はその水を使いました。ただし、その水は、避難所の人たちだけのものではありません。在宅避難している人も、結局水道がダメなので、その水を使っていました。だから多い時は、その1m3タンクに、1日3回、水道局の方に水を入れてもらいましたが、それでも足りないぐらいでした。水の取り合いでした。運ぶのも重いんです。1家庭タンクに1本まで、20Lとか、でも実際1人なら何とかなりますけれど、4人で生活していたら20Lで何ができますか。飲料、洗い物、赤ちゃんがいればミルク、子供がいれば服を汚したり、洗濯もありますし、洗濯機がなかったので、自分なんてほぼ2週間風呂にも入れず、洗濯は自宅にあったパンツなりを引っ張り出してきて、着替えはしましたけれど、洗濯できず、山になっていました。金沢まで行かないと洗濯ができない状態でした。

自衛隊の給水支援(森定さん提供)

自衛隊の給水支援(森定さん提供) - 聞き手

-

金沢にコインランドリーを使用しに行ったのですか。

- 森定さん

-

そうですね。元々、自宅の外には畑に使ったりするため、雨水タンクを設置していました。これが600Lくらい入るもので、何とかそこからホースをつないで、洗濯機に入れたりとかして、他のお宅では山水を引いたりしました。地下水を使っている家庭もありました。電気はないけれど、手洗いで何とかしていました。

- 聞き手

-

トイレが、すごく大変だったとよく聞きます。

- 森定さん

-

そうですね。トイレには、凝固剤が必須でしたね。

- 聞き手

-

それは備蓄されていましたか。

- 森定さん

-

人数分はありませんでしたが、多少ありました。だから、汚い話ですが、最初その物資が届き出すまでは、3人分を貯めていました。大きい方も。できますか、正直、あれはきつかったです。そのままだと匂いも酷い。若山地区は、最初の1日ぐらいで、もうこれはダメだとなり、そのうち、凝固剤も届き出すだろうし、2、3週間も物が届かないということは絶対ないと思い、1人ずつ処理することにしました。男の人は、小の方はまだ多少楽でした。外に行って、どこかその辺の陰ですればいいのですが、女の人は本当に大変だったと思います。

- 聞き手

-

避難所のトイレは、最初から使えなかったのですか。

- 森定さん

-

そうですね。小学校の体育館のトイレは、結局水が流せないので使えませんでした。小学校のトイレは浄化槽ですが、浄化槽も浮き上がって多分通水しても使用できなかったと思います。

- 聞き手

-

給水車が来るといった情報が市役所から入ったというお話でしたが、市役所からの情報はどのような形で届きましたか。

- 森定さん

-

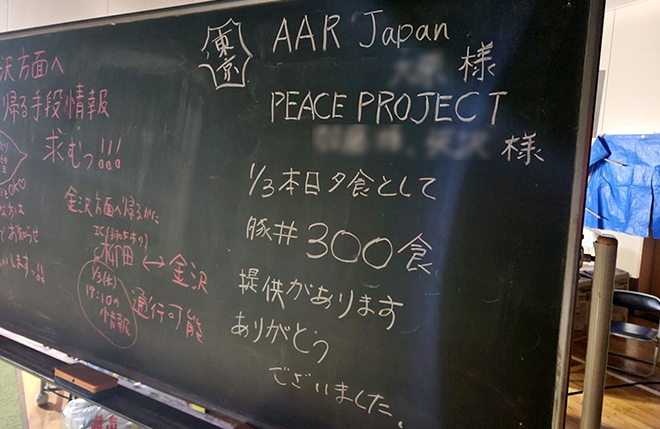

避難所には市の職員もおられたので、その人が市役所に毎日行き来したりとか、消防団のポンプ小屋に置いてある電話回線だけが繋がったので、1月1日もそれで職員の方が市役所と連絡を取り合ったりして、情報をもらっていたんだと思います。1月3日は、自衛隊の給水車が来ると同時に、NPO団体のボランティアさんが炊き出しをさせてくれと、その日の晩、10時を回ったぐらいに一人一杯の豚汁があたって、その方たちは、長期で5月の連休まで現地に入ってくれました。二次避難や自宅に戻る人も出てきて、避難所の人数が減ってくる中、少ない人数でトイレ掃除、教室掃除などの他に、ご飯も作るとなるとまわせなかったと思います。ボランティアさんには、本当に助けてもらいました。今でも度々こっちに入って支援してくれていますが、先日その方々が主催するあるコンサートがあって、逆に次は私たちがお手伝いさせてもらいました。

3日22時過ぎに振舞われた豚汁(森定さん提供)

3日22時過ぎに振舞われた豚汁(森定さん提供) - 聞き手

-

炊き出しは、どのくらいの頻度でしたか。

- 森定さん

-

最初の2週間は毎日です。一日一食でしたが、ボランティアさんたちもここに拠点を置けなかったので、富山でホテルを借りていました。だから、夜に炊き出しして、そこから買い出しも兼ねて富山に戻り、往復するだけでほぼ1日。ほぼほぼ寝ていない状態だったと思います。本当に助けてもらいました。

- 聞き手

-

お風呂はどうでしたか。

- 森定さん

-

自衛隊のお風呂が、珠洲市で4カ所展開されていたと思います。宝立、飯田、上戸、蛸島。最初は上戸地区に入りに行っていました。

- 聞き手

-

皆さんもそこに通っていましたか。

- 森定さん

-

そうですね。飯田なり、宝立なり、蛸島なり、上戸なりに、自分の好きなところって言い方も変ですが、行きやすいところ行きました。私は車があるので、何人か乗せて行きました。車がない人は大変だったと思います。(上戸に設置されてから、)1カ月後くらいに、上戸に展開していた部隊が、若山地区にも仮設ができるからということで移動してきて、そこからは若山にいた人は毎日お風呂に入れました。若山には、2月くらい、3月の少し前くらいにシャワーも設置されました。正直、これが夏場だったら、2週間お風呂を我慢できなかったと思います。冬場やったから、なんとか、なんとか我慢しましたけれど、もうあんな思いしたくありません。

自衛隊の入浴支援の様子(森定さん提供)

自衛隊の入浴支援の様子(森定さん提供) - 聞き手

-

避難所生活で一番大変だったこと何ですか。

- 森定さん

-

最初の頃、物資が届くか、届かないくらいの時に、避難者の中で自宅からカップラーメン、カップうどん、そういうものをいっぱい持ってきている人がいました。その人が食べている姿を、(カップラーメンなどを)持っていない人が見て、俺にもくれと言いに来ました。「いやいや、これは物資で届いたものではなくて、この人が個人で持ち込んだものだから、我慢してくれ。俺も食べたいよ。」と答えましたが、とてもいい匂いがして「カップヌードルいいよなー。」って「カレーヌードル、くそー。」って思いながら「頼む、外で食ってくれ。」と思いましたね。毎食、それを食べている人がいて、みんな羨ましかったと思います。

避難所運営で大変だったこと

- 聞き手

-

きつかったとか、困ったことはありましたか。

- 森定さん

-

若山地区の中でも区長会長や各地区の区長さんがおられますが、区長さんが避難所に顔を出さない地区もありました。避難所って、結構色々な情報が入ってきます。災害についてのリアルタイムでの避難情報だったり、こういう補助がありますよとか、案内だったり、注意事項だったりと避難所に様々な情報が集まってきます。こうした中、避難所に来ない区長さんもいて、たまにその地区から物資を取りに来たりやこういったものが欲しいと言いに来る人がいて、「こんなの俺は知らんぞ、なんで言うてくれんげん。」と苦情を言われたことがありました。「いやいや、ちょっと待って、携帯も繋がらないのに、どうやって連絡しろと、俺に言うんじゃなくて区長さんに言わないと、道もないし、電話も繋がらず、電気もここだけで何とかまわしていて、知らせてあげたいけど、その術がないのに、区長さんが代表者なんだから、ここに来て、情報を持って帰って自分の地区の住民に知らせるのが筋だろう。」と思いました。あんたが勝手に私のところに来て、文句を言われても、私はどうすることもできないので、それが一番困りました。何件かありました。そこで喧嘩になりそうになったり、ストレスも溜まってくるし、みんなピリピリしていました。こうした中、最初から最後まで避難所の運営に従事されていました公民館の主事さんは大変苦労されたと思います。感謝ですね。

- 聞き手

-

在宅避難されている方ですか。

- 森定さん

-

若山地区でも被害の大きいところ、小さいところがありました。自宅で生活している方々の一部にそんな感じの方が居られたような印象です。

- 聞き手

-

災害の情報は、どこから得ていましたか。

- 森定さん

-

最初は、ネットニュースやLINEで同級生や周りの人から情報を収集していました。自治体からの情報が届いていたかは記憶にありません。あと市内全域が停電状態だったので、携帯を充電することができませんでした。だから、無駄に携帯を触りませんでした。電気もない真っ暗な状態で、自分は何とか車で充電しましたが、車がない人、年寄りの人などはとても苦労したと思います。

- 聞き手

-

備蓄していて良かったは何ですか。

- 森定さん

-

釜戸は本当にあって良かったと思いました。卵とかって、家に絶対的に常にあるものじゃないですか。これ持ち寄って、釜でゆで卵を作ったりとか、そしてみんなに配ったりもしましたし、一人用のパウチされたアルファ化米じゃなくて、段ボールに入ったやつ、あれを使用する際は、結局大きな鍋なり、お湯だったりそういうものが必要になりますが、今回は結構な量になるので一度に作るとなると、これを大きな羽釜に入れて、釜戸は意外と色々なことに使えましたね。釜戸は備えておいても良いと思いました。後はエンジンの発電機もありましが、防災倉庫などに置いてあるやつは、普段全然使わないので、いざという時にエンジンがかかりませんでした。長期間使わないので、中に入っているがガソリンとかがダメになったりして、紐を引っ張っても、引っ張ってもかからない、「何だ、こんなもん。」みたいな感じでした。最終的には、何とかエンジンはかかり、使えるようになりましが、高圧電源車がきて以降、ほぼほぼ使いませんでした。

- 聞き手

-

避難所になっていた小学校が再開したと思いますが、学校への影響はありましたか。

- 森定さん

-

小学校の2階フロアは、全部避難者用に場所を開けてもらい、子どもたちは、そこから行ってきますって言って、3階の教室とかに行っていました。学校から学校に通学する子どもたちは、いっぱいいましたね。歌声も聞こえてきて、のどかでした。ただ、体育館の半分と1階教室も物資置き場として使用させていただいたので、先生方、子どもたちには大変助けていただきました。

体育館入口の天井が損壊(森定さん提供)

体育館入口の天井が損壊(森定さん提供)

今後の課題や災害の備え

- 聞き手

-

今後の課題などありますか。

- 森定さん

-

各地区の自主防災組織があると思います。機能している地区もあれば、全く機能していない地区もあったと思います。当事者、被災者となってみて初めてもう少ししっかりしていくべきだと思いました。避難訓練の時でも、そういったところを確認すべきですが、正直、避難訓練を行っても実際に災害が起こるわけないじゃんっていう考えが、どこかしらあると思います。だから、実際にこうやって起きましたっていう時に、機能するかといったら無理なんですよね。他の地区、津波がきた三崎地区の方では、普段から月1回とかで、そういう避難訓練を自主的に行っていると聞きましたので、もう少し密に細かく、そうした訓練に取り組んだ方が良いと思いました。

- 聞き手

-

今回の災害を受けて、避難訓練のあり方や改善したことはありますか。

- 森定さん

-

珠洲市の広報なりに「何月何日何時から、メイン会場○○で珠洲市一斉避難訓練が開催されます。サイレンが鳴りますので、慌てないでください。訓練です。」とか案内がよく来るんですけれど、真剣にやっている地区もあるでしょうけど、そうでもない地区も中にはあると思います。この震災を機にもう少しその辺も全体的にやっていくべきだと思います。

- 聞き手

-

今後の災害への備えについてアドバイスやメッセージをお願いします。

- 森定さん

-

行政は、最低1週間分、1人2Lの水を備蓄するよう言っているけど、場所も取るので難しいと思っています。でも最低限、懐中電灯と水、毛布。毛布は絶対自宅にあるので、そのまま持ってくればいいと思いますが、何日分って言わなくても、最低限の水は置いておくべきです。多分、自分が思っている以上に、道路はなくなる、避難経路はなくなるから、何かあった時、この道をここに避難すると決めていても、その道がない場合があるから、もう2ルートくらいは考えておいた方が良いと思います。実際、他の地区ですけれど、地震があったり、津波警報が出たら、山の上に行くと決めていたが、避難ルートが全然ダメで行けなかったという話も聞きました。第2、第3の避難場所、ルートを考え、道路がなくなったりするので1箇所にこだわらないことが大切です。

避難者とやり取りした会話等を交え、臨場感のある体験談を話してくれた森定さん

避難者とやり取りした会話等を交え、臨場感のある体験談を話してくれた森定さん

(2024年12月19日撮影)

伝える

- 体験を語る

-

県民

-

学校

-

企業・団体

-

関係機関が作成した体験記録