体験を語る

- 県民

孤立集落における自主避難所の運営に携わって

| 場所 | 珠洲市 |

|---|---|

| 聞き取り日 | 令和6年11月21日 |

| 映像二次利用 | 不可 |

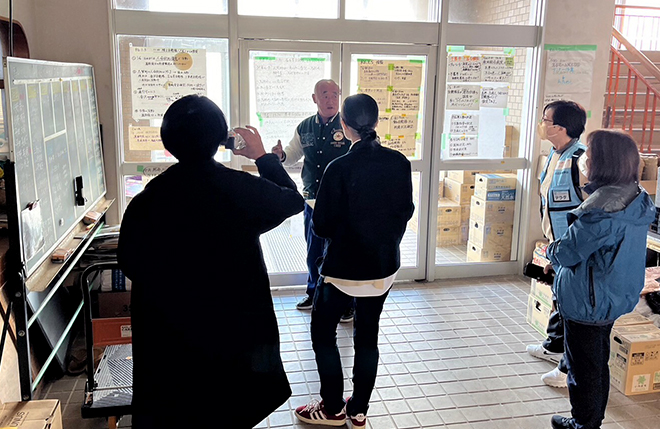

日々の出来事を記録・掲示

- 聞き手

-

地震で孤立した際、どのような救援がありましたか。

- 坂さん

-

1月3日に自衛隊が徒歩で安否確認に来てくれました。迷彩服を見た時は本当に嬉しかったです。別に遭難したわけではないですが、実際に来ていただき、助かりました。ここには現職の自衛隊員も帰省しており、72時間は人命救助を優先するので物資とかは来ない、我慢して欲しいと話をしていました。自衛隊が言うので説得力がありました。自衛隊の役割は分かっていました。

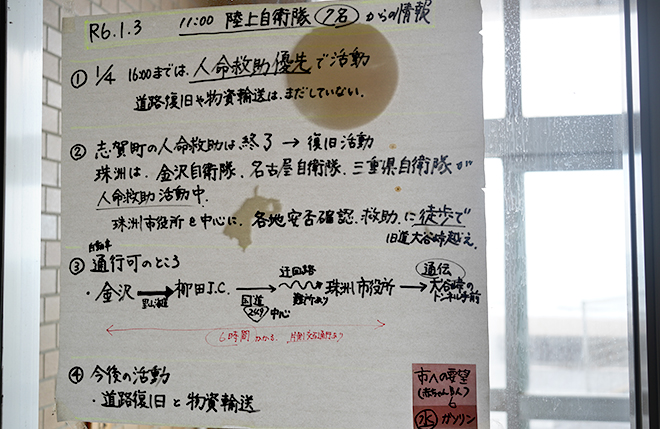

日々の出来事を記録した資料(2024年11月21日撮影)

日々の出来事を記録した資料(2024年11月21日撮影)その後、車(ジムニー)に乗って、チェーンソーで倒木をどかしながら避難場所を探しに行きました。段差が2箇所あったので、土嚢等を詰めてなおせば通行できるかもしれないと考え、5日にそれに取り掛かろうと話をしていたら、自衛隊が来るかもしれないとの情報が入りました。自衛隊はガソリン燃料等を持って来てくれました。同時に、ボランティアの方々が色々な物資、生活用品を持って来てくれました。そこからは、通り道ができたので助かりました。こうした物資の受入など、日々の出来事を全て書きとめることにしました。書いておかないと「俺は知らなかった。」「私はいなかった。」となるので、書いた紙を壁に貼り、みんなに情報共有しました。普通は、(出来事が)終わったら廃棄するのかもしれませんが、記録とまでは言いませんが、思い出として残しておこうと事務局が言うので、物資が届いたとか、ヘリがきたとか、その記録を書いて毎日壁に貼りました。4日に自衛隊が安否確認にきた帰り、今の区長が一緒についていき、市役所に衛生電話を借りにいきました。中継局も倒れていたので、通信も全然で全く情報がありませんでした。テレビも何もなく、孤立していたので衛星電話を借りることにしました。その後、コロナで具合の悪い人が出てきたので、衛生電話を使って連絡を取ったりしました。

- 聞き手

-

具体の悪い人は、多数いましたか。

- 坂さん

-

多数というか発症しなかっただけで、私たちもコロナにかかっていたと思います。私らは、風邪薬しかありませんでしたが、倒れられないので薬を飲んで頑張りました。1月8日に自衛隊車両で帰りたい人、帰省した方がいい人を帰し、そこから支援物資、例えばレトルトご飯などの非常食を食べ始めました。そして、これ以上感染を広げないようコロナ患者のための隔離部屋をつくりました。とにかく隔離しないといけないと考えました。こうした事を含め、とにかく記録を残すため、ずっと紙を貼っていました。これを見れば、当時を思い出せます。また、今もそうですが、こうやって説明しやすいですし、言葉では分からないことも、こうやって見れば分かります。書くことによって、誤伝達を防げます。警察、ボランティアが来たとか、見て確認ができるので偽情報を発信しないよう残してあります。

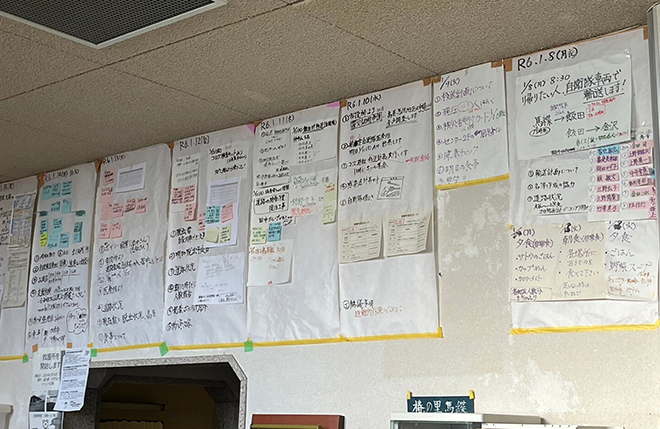

時系列で掲示された当時の記録(2024年11月21日撮影)

時系列で掲示された当時の記録(2024年11月21日撮影) - 聞き手

-

詳細に残していますね。

- 坂さん

-

こうしたものを残しておけば、いつ来たとか、言った・言わないが分かります。最初は、お礼の意味を込め、ボランティアに来ていただいた人の写真を1月から順番に貼っていました。貼るところがないくらい、たくさんあります。また、こうした記録を撮影し、映像でまとめていたりもします。

壁一面に貼られた支援者等の写真(2024年11月21日撮影)

壁一面に貼られた支援者等の写真(2024年11月21日撮影)

孤立時の連絡手段

- 聞き手

-

発災後、孤立した時にどのように連絡をとっていましたか。

- 坂さん

-

auだけは大谷局があったので、半島の先の方に行くと電波が1本立つところがありました。そこに行き、繋がっている間にLINEで安否確認を送ったりしていました。

- 聞き手

-

珠洲市役所に連絡したんですか。

- 坂さん

-

珠洲市役所とはLINEで連絡が取れないので、とにかく親戚等に安否確認をしました。

- 聞き手

-

電波はどのように復旧しましたか。

- 坂さん

-

ソフトバンクがスターリンクを置いていってくれました。それが設置され、LINE通話ができるようになったので、みんなここに来て安否確認をしました。

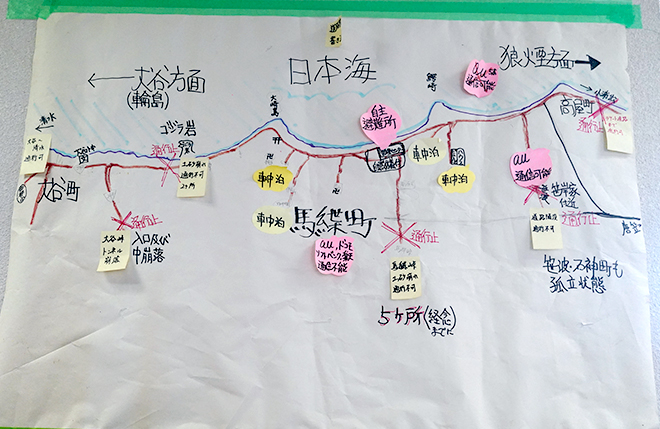

通信可能な場所や通行止めが分かる地図(2024年11月21日撮影)

通信可能な場所や通行止めが分かる地図(2024年11月21日撮影) - 聞き手

-

他の避難所と連絡を取りましたか。

- 坂さん

-

5日に自衛隊が道路を開通してくれたので八ケ山にみんなで登りました。それまで電波がなく、端末に届いていなかった安否確認がどんどん入ってきました。そこで他の地区の情報を携帯にダウンロードし、ここに戻ってきてセンターのパソコンでニュース等を流しました。それまで他の地域の状況が分からず「自分たちが一番すごい被害を受けている。」「自衛隊は、なぜ助けに来てくれないか。」とみんな口癖で言っていましたが、そのニュースを見たら、大谷は人が亡くなっている、仁江は土砂崩れにあっている、鵜飼は津波にあい亡くなった方がいることなどが分かり、自分たちは全然大したことがないと認識しました。自分たちは、ただ孤立しただけなので頑張ろう、我慢しようとみんながなり、そこから文句を言う人はいなくなりました。だから、もっと最初から情報があり、隣町が酷いことが分かれば、自分たちはマシだと思えましたが、今回はそれがなかったので「どうしようね、自衛隊は何しとんげん。」といった声が出ていました。

自主避難所の開設

- 聞き手

-

この場所(珠洲市自然休養村センター)に集まろうとなったのはなぜですか。

- 坂さん

-

地震発生後、まずは上に逃げました。2日目ここ来て内部を確認したら大丈夫だったので、ここに避難所を設置しようということになりました。ここは以前から祭りなどの際に町全体の集会所になっていました。周辺には小さな集会所はありますが、大きな催しものがあった時にはここに集まっていました。ここの2階では、老人会の100人体操とか、室内ゲートボールも行いました。お年寄りが集まる場所になっていたので、ここに集まって欲しいと言えば、集まりやすかったと思います。そうはいっても、地区が3カ所に分かれているので、他の地区の人がここに入ることは敷居が高いという人もいました。

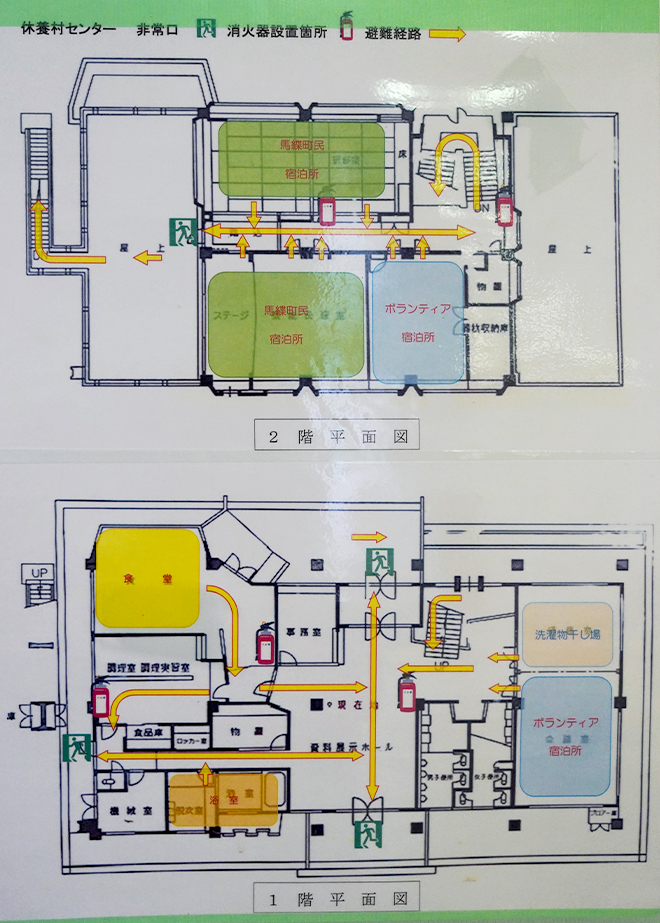

センター各部屋の使用用途(2024年11月21日撮影)

センター各部屋の使用用途(2024年11月21日撮影) - 聞き手

-

発災直後は分かれていましたか。

- 坂さん

-

6カ所に分かれて避難していました。ここで炊き出しすることにしましたが、ここの地区だけでは200人分作れないので、それぞれの地区の代表者を通じて、お母さん方に朝8時から調理するので順番に対応して欲しいとお願いしました。早くやろうと7時半から来る人もいました。そうなると、8時に来た人は手持無沙汰で何もできないことになってしまうので、8時に来ても何も触らない、包丁を持たないというルールを決めました。あの人は来た・来ていないということを避けるため、ルールを決めた形です。食事もお年寄りから先に食べて、次は子どもがいるところ、その次が私ら普通の人です。また、他の地区の年配の方だけをここに呼び、お年寄りだけ集めて一塊にしました。足の悪い人なども全員ここに泊まりました。階段を上り下りできないので、トイレに近い1階にいてもらうなどの配慮をしました。

- 聞き手

-

避難生活においてトップを決めていましたか。

- 坂さん

-

特にトップは決めていません。区長がいて、避難所リーダーがいて、事務局がいます。自分は現場監督で一応現場のことをします。だから、放送などは本来区長が行えばいいのですが、区長は仕事に行っているので私が対応していました。みんな、彼は何ができる、彼女は何ができると知っているので、それぞれできることをしました。できることを互いに協力して行いました。得意な分野を一緒に行い、不得意なことはやらなくて良いと言う形です。

- 聞き手

-

避難所でトイレはどうしていましたか。

- 坂さん

-

1月1日に山に避難した際、防災士から、トイレは畑みたいなところに穴を掘って行うよう言われました。ブルーシートを持っていたので、穴を掘り、センサーライトをつけて、女性は脱がなければいけないので、それでトイレをつくりました。男性は電柱や木があればできます。その状態で一夜を過ごしました。2日目からは、ここを避難所とした際、トイレの問題がありました。阪神淡路大震災を経験した防災士の方からは、合併浄化槽が壊れているかどうか分からないので、汚物だけを流し、紙は流さないようにと言われました。自宅に、たまたま使っていないくみ取り式のトイレがあったので、そこにもセンサーライトを設置しました。ライトは夜に足元を照らすものですが、ライトがついていれば誰かが入っていることが分かるので、入らないようにして、消えてから入るようにしていました。これから寒くなるので、1月十何日かに、役所から仮設トイレを2つ設置してもらいました。この避難所は閉鎖になるかもしれませんが、トイレだけは残してくれと当局に伝えてあります。そうしないと、またいつ避難する事になるか分かりませんし、今、公費解体を行う業者さん用の公衆トイレがありません。だから、ここで用を足してもらっています。

- 聞き手

-

電気はどうでしたか。

- 坂さん

-

私は農家なのでポータブル発電機、俗に言うガソリンの発電機、これが農家にあることを知っていたので、みんなに持って来てもらいました。ガソリンをなるべく使わないように夜8時消灯にしました。5日に自衛隊が燃料等を持って来てくれました。燃料は、センターだけはなく、馬緤で在宅避難をしている方も使用していたので、自衛隊から物資は何が欲しいかと聞かれた時は、ガソリンと灯油が欲しい、要は燃料が欲しいと要望しました。ストーブも、大概家に何個ずつかあります。それらをセンターまで持ってきてもらい、各避難所まで持ち帰って、暖を取りました。

- 聞き手

-

食事はどうでしたか。

- 坂さん

-

食事は、2日目からみんなで食材を持ち寄りました。正月だったので、みんなたくさん美味しいものを持ってきました。冷蔵庫の電源が入らず、食べものが保存できないので、みんなどんどん持ってきました。この避難所では、食べ物に対して一切ひもじい思いをしませんでした。春先に海が凪いできたら、漁業権を持っている漁師さんがサザエを取って来たり、アワビ取って来たり、他の人からすると贅沢な話だと思いますが自給自足で食事をとっていました。ここは自主避難所で、馬緤地区振興会の指定管理施設ということで、行政が入っていないので、馬緤の人が自由に使うことができました。ここで、2日目からご飯の用意をしましたが、それにもリーダーがいて1日3食をつくるのは大変なので、動いていないからお腹も空かないし、2食にしようと話をしました。その間、餅とか色々な食べ物を持ってきて、みんなで自給自足をしました。炊き出しも楽になるので、ご飯は2食にしていました。

- 聞き手

-

ここは指定避難所ではないですよね。

- 坂さん

-

指定避難所ではありません。自主避難所です。指定避難所は大谷小中学校です。本当は、そこに行かなければいけないと考えていましたが、行けなかったんです。土砂崩れ、道路崩壊で行けず、孤立してしまったので行けませんでした。逆に、その方が良かったと思います。孤立したが故に、団結力が出たり、誰一人出ていくことはありませんでした。倒壊家屋もなく、けが人もいませんでした。地震で倒壊とか、そんなことはなかったので、みんな、集団生活を和気あいあいと過ごしていました。

- 聞き手

-

このセンター以外の場所に避難している人が、食事に来ることはありましたか。

- 坂さん

-

食べに来ることが出来なかったので、鍋を持って取りに来てもらいました。ここは馬緤なんですけれど、ここはキリコ部落で中浜、鰐崎、泊、南、梨山とあります。みなさん、事情があって車中泊したり、他の人の車庫に泊まったりしていました。年配の方や病気の方は、半強制みたいな形でここにいてもらいました。ここには最大50何名の方がいて、その時は雑魚寝でした。冬で寒いし、風邪とかコロナとかもあったので密集することだけは避けました。

- 聞き手

-

二次避難される方はいましたか。

- 坂さん

-

20人ほどいました。それは、ここの避難所だけではなく、他の地区も含め、馬緤地区として20人出ました。各自の車で立山国際ホテル(富山県)に向かいましたが、当時7時間ほどかかったらしいです。道中にトイレもないから、みんな紙おむつをしていました。ここから出発する時、定番のサザエ御飯おにぎりを作り、持参してもらいました。自分らは、行政に頼るのではなくて、自らでできることをやってきました。例えば、みんな家庭ごみ、災害ごみを出したいじゃないですか。軽トラで運んだり、ボランティアに運んでもらったりしていますけれど、大谷には行けませんし、狼煙にも行けません。鉢ヶ崎に行くには、自衛隊が開けてくれた道1本しかありません。それを各個人が軽トラで運ぶと当然道も痛むし、すれ違いで事故が起こる可能性もあります。だから、私らは、ここで分別した山を作ろう、自分たちで山を作って、そのごみを2tなり4tトラックを借りて運ぼうと考えました。市当局や環境省に相談し、3週間後、役所から連絡があり、「坂さん、動かんといてくれ。」と言われ、「何かしてくれるんか。」と言ったら「環境省と業者が来るので待っとってくれ。」と言われました。その後、初めてごみステーションができ、鉢ヶ崎に出入りしているごみ回収屋さんが監視に来てくれました。私としては、そこにガシャガシャ分別せず何でも入れてしまうと、ステーションを撤収される恐れがあったので、とにかく分別を徹底することにしました。専門のボランティア団体(NPO法人レスキューアシスト)がいたので、その方々に来てもらい、社協の方に車の手配等をしてもらいました。また食べものばかりになるけど、ボランティアの方々は遠くから来てもらっているので、何とか恩返ししたいと考え、食べものでおもてなしをしました。サザエ御飯だったり、“かじめ”のお寿司だったり、のり雑炊だったり、そうしたものを食べてもらいました。自分たちができることはそれくらいしかありませんでした。

- 聞き手

-

ごみステーションができたのはいつ頃ですか。

- 坂さん

-

3月十何日かな。私らが対応できる土曜日、日曜日に限定しました。ごみ回収屋さんも忙しいし、わざわざ来てもごみが少量だったら勿体ないですし。二次避難をしている人にも、土日にごみに出したいものがあれば教えて欲しいと伝えました。ごみ出し等にボランティアを派遣するにしても内容が分からないので、受付簿を作って、各家庭からどんなごみを出したいか、仏壇を起こしたいとか、掃除したいとか、普通の掃除であれば女性の方が余計気が利くし、畳を出したいとか重たいものを運ぶようなものであれば男の人の方がいいので、内容に応じて派遣するようしました。後で聞いたら、こうした仕事はボランティアセンターで行うようなものだったらしいのですが、自分らには分かりませんでした。私らは、どうやれば上手くいくかだけを考えていました。作業者は“馬緤”と書かれたヘルメットを付け、ごみステーションの監視員には、そのヘルメットを着用した人が持ち込むごみだけを受け取ってもらうようにしました。二次避難している人の作業スケジュールにも考慮し、ボランティアの派遣人数などを調整するかたちで何とかしてきました。情報についても、公費解体するのであれば、家の中のごみは出さなくていいとか、途中で布団や食器類は出してくださいとか、情報が色々変わって行政に振り回されたこともありました。

- 聞き手

-

避難所としてまだ運営を続けているのですか。

- 坂さん

-

まだ続いています。まだ水がきてない。この避難所には、仮設に入れない人が8人ほどいます。避難所というのか、共同生活というのか、私らは避難所でなくても良いですが、役所のメンツがあっていつまで避難所を開けておくのかと言われたら、私は閉めてもいいです。私ら的には自主避難所なので、もし行政から言われたら、どうしても開いておいてくれなんて言いません。けれども、トイレだけは残してくれと言いたいです。集会所として使う時にはトイレが必要です。もし、仮設がなくしてしまうと、住民の人がトイレに来た時にできないとなっても困るので、仮設だけ残して欲しいとお願いしてあります。これは聞いてくれるかどうか分かりませんけど。

- 聞き手

-

今後の災害でもこのように孤立するケースが出てくるかと思いますので、アドバイスなどをお願いします。

- 坂さん

-

まずは通信網です。今ならスターリンクとかがあるので、それを用意するなり、役所には各避難所に配置して欲しいです。被災者にとって情報がないというのが一番不安です。家族にも安否確認ができません。今携帯の世の中なので、それがあれば良いと思いますし、ポータブル発電機を使って通信できるものが必要です。あとは水です。今も断水しています。1,000Lのペットボトルが欲しいのではなく、10Lで良いので蛇口から出る水が欲しいです。そうすればトイレが使えたり、食器が洗えたり、洗濯ができるわけじゃないですか。1tの水をペットボトルでもらってもどうしようもない。飲み水も必要ですが、不自由なのは飲み水ではなく、生活雑排水やトイレを流す水です。例えば、ボーリングしたりして井戸水、飲み水には不適合かもしれないけれどせめて塩素が入ってない水があれば良いと思います。水と通信があれば、何とかできるかな。水は作れないので、掘るしかない。電気なら発電機で何とかできます。火ならガスコンロで何でもできます。要するに、自分たちではつくれないものを準備しておかなければ駄目です。

- 聞き手

-

漁業や海女さんなど生業への影響はどうですか。

- 坂さん

-

冬には岩のりが取れましたが隆起してしまったので取れないと思います。また、みんなが避難してしまったので、岩のりを取る人がいません。これから冬になれば、岩のりの収穫期になります。ワカメとかカジメなどの海藻は取れましたし、多分来年も取れると思います。心配しているのは岩のりだけです。潜りは、6月から9月までの間で、サザエやアワビを取ってきたり、ワカメも干して、みんなに絆ワカメとして持って帰ってもらいました。別に商売にするのではなくて、何か気持ちを返したいということでやっていました。生業となれば、一番心配なのは農家です。水稲、稲作。用水が壊れたので水がないから、多分今年も稲作はできませんでした。水があるところだけ何軒かしていました。あとは畑ですが、交通の便が悪いことが影響していたりします。

施設内を案内しながら当時の様子を語る坂さん(2024年11月21日撮影)

施設内を案内しながら当時の様子を語る坂さん(2024年11月21日撮影)

伝える

- 体験を語る

-

県民

-

学校

-

企業・団体

-

関係機関が作成した体験記録