体験を語る

- 県民

全国からの支援に支えられ、

防災士として避難生活をサポート

| 場所 | 珠洲市 |

|---|---|

| 聞き取り日 | 令和6年12月19日 |

| 映像二次利用 | 不可 |

津波からの避難

- 聞き手

-

地震発生直後、どのように避難されたのか教えてください。

- 今井さん

-

1月1日の地震当日は、自宅に1人でいました。電気が止まってしまい、テレビからの情報がなく、携帯電話に津波の心配があるので逃げてくださいと通知がありました。車が出せない状態だったので、歩いて逃げられるところに、とにかく逃げようということで、近所のおばあちゃんたちと一緒に裏山の方に上がりました。

- 聞き手

-

なぜ車が出せなかったのですか。

- 今井さん

-

(車庫の)シャッターが壊れてしまい、車が家から出せない状況でした。車で避難した人も、橋が壊れていたりしていて移動ができなかったようです。私も車で逃げようと考えていたので、車がない時にどのように逃げればよいのか考えておくべきだったと痛感しました。

- 聞き手

-

裏山に逃げた後はどうされましたか。

- 今井さん

-

情報が携帯電話だけで、ずっと津波の警報がでていたので、いつ下りれば良いかの判断が全くなくて、このままだとお年寄りの方が凍えてしまうし、病気になりそうだったので、とりあえず下の方に下りていきました。お寺から暖房を出してきてもらい、お寺の中も危なくて入れない状態だったので、外で暖をとっていましたが、それでもいい加減、このまま夜を過ごすのは無理だと思い、小学校が避難所になっていることを確認して、一緒に避難していた20人で小学校に向かいました。小学校は3階建てで、2階の部分まで避難者がいっぱいでした。私たちは3階に上がりました。次々と避難者がやって来たので、小学校の玄関で避難してきた人の受付や話を聞いたり、情報を伝えたりしていました。正月だったので、地元の人以外に、帰省や観光客がいて、近くの宿の方たちも来ていました。予想より多くの人が集まっていました。発災当日は車中泊している方も多くて、2日目が一番避難者に入ってきた人が多かったと思います。

上戸小学校避難所の受付(今井さん提供)

上戸小学校避難所の受付(今井さん提供)

避難所での生活

- 聞き手

-

避難者が最も多い時で何名くらいでしたか。

- 今井さん

-

1日目の夜が150人ほどで、一番多い時(2日目)で310人、3日目が270人とかで、いっぱいでした。とりあえず、行方不明の人たちの安否確認に来る方が多かったので携帯を持っていない人、連絡がつかない方の安否確認で受付がすごく混雑してきたので、誰がこの避難所にいるのか、どの人と連絡が取れるのかということを、とりあえず名前を聞いて名簿を作り、問い合わせがあったらそれを伝えるというのが何日間かの主な作業でした。

- 聞き手

-

避難所内で避難者をどのような形で分けていましたか。

- 今井さん

-

1日目は、とにかくごちゃごちゃで、男も女も年寄りも犬もみんな一緒に入っていました。この地区が穏やかな人たちばかりだったので、トラブルが非常に少なく、区長さんが3人いて、自分の地区の人が来たら、狭くても上手いこと詰めて「こっちにおいで、こっちにおいで。」と言って、上手く受け入れていました。病気の人たちは、すぐに保健室の方に移動隔離させ、インフルエンザが2日目くらいから流行り出したので、その対応などでとにかく本当に混乱していて、市役所から職員の人も来てくれないし、連絡も取れないので、自主防災の中で、公民館長さんをトップに、避難所にいた当時の区長さんがリーダーになって避難所内を取りまとめていました。私は、たまたま数年前に防災士を取っていて、寒かったので防災士のジャンパーを着たら、講習もほとんど受けていないのに防災士として扱われてしまいました。ただ、防災士ジャンパーを着ていくと、皆さんに話がスムーズに伝わったり、簡易トイレの使い方とかもすごくスムーズに説明できたので、それはそれで良かったと思いました。

- 聞き手

-

水道や電気は、いつ頃から使えるようになりましたか。

- 今井さん

-

自宅は避難所の近くですけれど、水道は4月の連休前です。避難所自体も遅かったです、4月になってからだと思います。

- 聞き手

-

それまでは、どうされていましたか。

- 今井さん

-

備蓄庫が近くにあって、避難所にいた区長さんの中に防災用の備蓄を管理する人がいて、道路が崩れている中、軽トラで水を取りに行き、2日間分くらいの量を何とか確保しました。トイレは全く使えない状態で、私が避難所に来るまでに、流せない状態のトイレが既に使用されており、簡易トイレをセットする前に掃除をしなければならない汚れた状態でした。備蓄庫に向かった方に、女子は簡易トイレがないとトイレができないので、すぐに持ってきてくれって言って、それでセットして、お年寄りなど皆さん一人ひとりに説明して、そこから簡易トイレが使えるようなりました。簡易トイレがなくても、袋だけでも先に誰か便器にかぶせてくれれば、多分混乱は起きなかったのだろうと思います。断水になったら、すぐトイレにビニールをかけて、新聞でもくちゃくちゃと丸めて入れて、使って縛ってもらえば、後で捨てられるので絶対に知っておいて欲しいと思っています。上戸はこうやって早く対処できたけれども、色々な地区の人が集まっていた中学校とかは、かなり悲惨だったという話です。トイレが使えないから、若い人たちは、ここにいられなかったのですぐ避難するとか、想像したら分かりますよね。被災したら、飲む水よりも先にトイレの準備することが大事です。

- 聞き手

-

お風呂はどうされていましたか。

- 今井さん

-

お風呂は、真冬の寒い時だったので、よほどの時はウェットティッシュみたいなもので体を拭くとか、トイレに赤ちゃん用のお尻拭きがあるので、それを使ったりしていました。こうして、1月7日に自衛隊のお風呂ができるまでは何とかしのぎました。夏だったら多分我慢できないと思いますが、冬で寒かったので何とかなりました。自衛隊のお風呂ができて、入浴後に写真を撮ったのですが、みんなめっちゃ嬉しそうな顔をして、すっきりした顔でお風呂から上がってきたことを忘れられません。

- 聞き手

-

自衛隊のお風呂はどこに設置されましたか。

- 今井さん

-

グラウンドに設置されました。歩いて行けるところです。もちろん上戸だけじゃなくて、色々な地域から入りに来ていました。そこで色々な話を聞きました。

設置された自衛隊のお風呂(今井さん提供)

設置された自衛隊のお風呂(今井さん提供) - 聞き手

-

洗濯はどうされていましたか。

- 今井さん

-

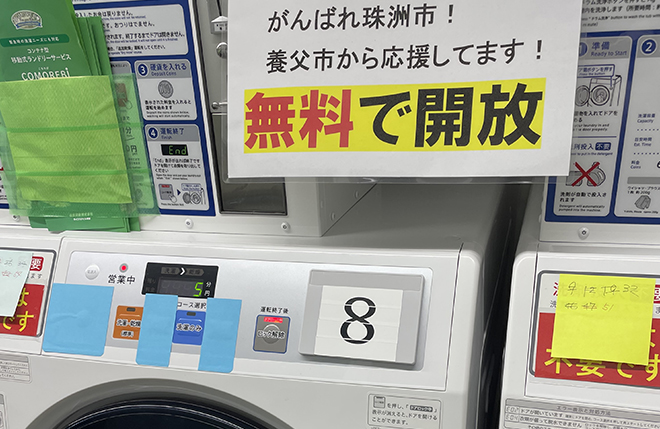

なるべく洗濯をしないような生活をしました。物資の中にお年寄り用の紙パンツがあって、意外とたくさん届いていたので、下着は洗えないから、私たちは使い捨ての紙パンツを履きました。暖かかったです。自衛隊のお風呂では、洗濯はできないので、自宅にいる人とかは、川の水を使ったり、雨水を溜めてすすいだり、途中から井戸水を使えるようにしようとボランティアさんが来てくれて、井戸水が使えるようになり、洗濯機が使えるようになりました。避難所にランドリーカーが来てくれてからは色々な地区からたくさんの方が洗濯に来ていたので、いつもすごく混んでいました。そこで洗濯ができない人は、金沢まで行ってお風呂に入り、洗濯して戻ってくるという若者もいました。

多くの方が利用した移動式ランドリー(今井さん提供)

多くの方が利用した移動式ランドリー(今井さん提供) - 聞き手

-

自衛隊のお風呂や支援物資などの情報は、どこから届いていましたか。

- 今井さん

-

公民館長に多分電話があったんだと思います。その頃は、電気が通じていて、電話が使えるようになっていたと思います。

- 聞き手

-

珠洲市や県が発信した情報は届いていましたか。

- 今井さん

-

最初の方は多分ありませんでした。珠洲市職員も被災者だから出来なかったと思います。とりあえず家の中で生き埋めになっている人の救出が先だったから、そういうことにみんな手を取られていたんだと思います。その後、県外から、支援職員として来てくれた方からLINEで案内していただきました。

- 聞き手

-

避難所に高齢の方や介護が必要な方はいましたか。そうした方々にどのように対応しましたか。

- 今井さん

-

いました。車椅子の方は、おばあちゃんが一緒にいたのでなるべくトイレの近くにいてもらいました。その他、目が不自由な方、目が見えない方もおられたので、4日間電気がこなかったので、なるべくトイレに近い部屋に入っていただいたりとか、女性だったのでトイレまで案内したりとか、近くにいる人にサポートをお願いしたりしました。

- 聞き手

-

小さなお子さんはいましたか。

- 今井さん

-

いました。赤ちゃんもいたと思います。水がないと大変なので、すぐに違うところに移っていかれました。保育園児の子たちは、避難所が閉鎖するまでずっといたと思います。お父さんが消防の関係だったり、ここにいなければいけないようなお仕事の方がおられました。

- 聞き手

-

外から支援などはありましたか。

- 今井さん

-

2週間後くらいには千葉から避難所に受付応援してくれる方が2人ずつ来てくれました。それまでは感染症の人が一番多い時期で、まだ赤十字の人たちもいない時だったので、避難所の中に一人だけ元々看護師だった70代の方がいて、具合が悪い人の面倒をみたり、これは病院に行った方がいいと判断したり、その人が全部対応してくれました。最初は、医療関係のサポートがなかったので辛かったです。その方は、自分も被災されていたので具合が悪くなってしまい、一旦娘さんのところに行かれました。避難所を離れる時に避難所で看病した方々のカルテを「今井さん。あと頼むね。」って渡されました。その時に、千葉から来た人の中に前職が看護師さんという方がいて、自分でペットボトルに新聞紙を入れて加湿器を作ったり、全員の体調を聞きに回ってくれたり、そうやって専門の方が来てくれたのはすごく助かりました。こっちから◯◯してくださいという形ではなく、足りないことを自ら判断して対応してくれる外部からの支援はすごくありがたかったです。

- 聞き手

-

感染対策について教えてください。隔離部屋は設けましたか。

- 今井さん

-

設けました。インフルエンザとコロナとノロが一斉に流行したので、一つの部屋に全員は入れられないし、家族で入ってもらえる人は保健室に入り、小さな部屋を3つくらい分けて、入ってもらいました。男性で大丈夫そうな人は、車の中で一晩過ごしてもらったり、熱が出て怪しかったら病院に行く前に離れてもらったりしました。最初はもう混乱していたので、同じフロアの地べたに布団を引いて、布団のすぐ横まで靴を履いて入っていました。それから徐々に指導があって、部屋の前で靴を脱ぐようなり、最終的に玄関で内履きに変えることになりました。そこに至るまで時間がかかりました。

- 聞き手

-

最初はみんな土足で出入りしていたのですか。

- 今井さん

-

そうです。お布団のすぐ横まで土足でした。最初は、それどころじゃなくて、布団とかもないので、座布団とか青い折りたたみのシートみたいなものはいくつかあって、最初はそれを引いて、足りなくなって座布団を持ってきて、色々なところから座布団を借りてきて、でも足りなくてダンボールを敷いて、それでも足りないところは直接床に座って寝たりしていました。1日目、2日目はその感じです。

- 聞き手

-

炊き出しなどご飯はどうされていましたか。

- 今井さん

-

炊き出しは、震災直後は備蓄庫にあったものを全部持ってきて、最初の晩は、婦人会の方とか、食生活改善推進委員会の方たちが慣れた手つきでアルファ化米にお湯入れて、皆さんに配っていました。次の日になると、備蓄しているものがなくなってきて、朝ご飯はアルファ化米を4つの小さなおにぎりにして配り、昼はクッキーや缶パンみたいものを食べて、あとは配るものがないので、もし自宅に食べるものがあればそれでしのいでくださいとお願いしました。ただ、お年寄りが多かったので時間を決めて、お湯を沸かしてお茶を入れて、水分だけはみんなに行き渡るようにしました。お茶タイムといって、絶対に飲んで欲しいと言って配っていました。(トイレに行けないから水分を取らないようにしている人もいたため)

- 聞き手

-

他の避難所では、被災者が周りの畑から野菜を取ってきて調理したと聞いたことがありますが、そういったことはありましたか。

- 今井さん

-

実際、みんな持ち寄りしてくれました。避難所3階に子どもたちの調理室があり、そこを借りてご飯を炊いておにぎり作り、持ち寄りの野菜で水はペットボトルを使って炊き出しが始まりました。そのうち、3階までお米を運ぶことが大変になり、以前給食を調理していた1階の調理室を使わせてもらえることになり、いつもそこで料理していました。梅干しを持ってきてくれたり、野菜を持ってきてくれたりする人もいました。4日目くらいに初めての炊き出しがあり、それがカレーライスでした。

- 聞き手

-

避難者がいる中で小学校の再開はどのように始まりましたか。

- 今井さん

-

お年寄りがまだおられたので、お年寄りは階段が登れないということで、1階だけ避難所として残してもらいました。子どもたちの学校のスペースは、最初は3階だけだったかな。避難所から出れる人は出てもらう形で、段階的に子どもたちのスペースを広げていきました。上戸小学校は体育館を避難所としては使っていませんでした。体育館は寒くて暖房が効かなかったので、避難者は各教室を使っていました。体育館の方は、水などの支援物資の仮置き場としていました。ただし、物資を管理する係などは全く決まっていなかったり、物資を受け入れて、どう出していけばいいのかという判断もできず「物資が欲しいけど貰えない。」とか「地域でないと貰えないんだよ。」とか、そうしたことでトラブルが起こったり、基本的なところが決まるまでは大変でしたね。

- 聞き手

-

どのように対応されたのですか。

- 今井さん

-

最初、本当に物資が少ない頃、たまたまSNSで「今こういう状態です。誰か助けてください。」って「こういうものが欲しいです。」みたいなものを載せた時に、新潟から一人の学校の先生が来てくれて、災害ボランティアの経験があった方で、詳しくて、受付はこういう資料が必要とか、印刷してくださいとか、物資は僕が担当しますと言って、余った分は他の小さな孤立しているところに運んだり、そういうことを自主的に早いうちにやってくれて、本当に助かりました。そういうボランティアさんは、すごいなと思いました。学校の先生だったので、職員室にいる地元の先生とコミュニケーションを取り、夜は職員室で休んでいました。

- 聞き手

-

部屋は地区ごとで分かれていましたか。

- 今井さん

-

部屋割は、入ってきた順番とかです。

- 聞き手

-

その後に部屋割の再編にはならなかったですか。

- 今井さん

-

子どもたちに部屋を空けなければいけないという時(学校再開時)に、避難者それぞれから話を聞いて、誰と誰が一緒でないと都合が悪いかなどカウンセリングして、それに基づき部屋割をしました。

- 聞き手

-

人数管理はどのように行っていましたか。

- 今井さん

-

どこに誰がいるか分からないので、部屋の窓に紙を貼り、プライバシーは全くないけど全員の名前を書いて、安否確認をしました。見回る人がその紙を見て、自分たちのリストに反映する。例えば、「今日の昼はいません。」ということであれば、朝6時に受付に行き、名簿に留守にする人はチェックすることになっていました。帰ってきたらまたチェックしてもらって、帰ってこなかったら、部屋を確認して、本当にいなかったら探しに行くといった形で、22時くらいに受付を閉めていました。超アナログな方法でやっていました。

- 聞き手

-

例えば、名簿はご飯の量を管理するためにも使ったりしましたか。

- 今井さん

-

それにも使いましたし、物資でも何人くらい要りますかという時に、大体の人数を把握するために活用しました。

- 聞き手

-

物資は、最終的にどのように処理していきましたか。

- 今井さん

-

物資は、県民体育館で自由にもらえることになってからは、そっちでもらってくださいって言って、上戸避難所の物資を徐々に少なくしていきました。

- 聞き手

-

避難所生活において1日のタイムスケジュールは決まっていましたか。

- 今井さん

-

炊き出しは、水が出ない中で調理をしていて、衛生を保つためにすごく気を使い、熱湯消毒など大変で倒れる寸前の方が出るほど、みんなが疲弊していました。このまま続けていられないなっていう時に、自衛隊の炊き出しがあったので、炊き出しは自衛隊に任せて、こっちはやめることにして、元気になったら復活することにしました。そこで、自衛隊のご飯の時間が決まりました。朝昼晩あったので、それに合わせ、あと自衛隊のお風呂の時間も決まっていました。学校の校内放送でラジオ体操をかけてもらって、布団から出ましょう、布団をたたみましょうとアナウンスもしました。

自衛隊による炊き出し(今井さん提供)

自衛隊による炊き出し(今井さん提供) - 聞き手

-

消灯の時間はどうやって決めましたか。

- 今井さん

-

消灯の時間は、その部屋ごとに決めていました。19時に寝る人たちがいれば、19時に電気が消える部屋もありました。消灯後、廊下に出て携帯を触る若者もいました。

- 聞き手

-

服の着替えはどのように対応しましたか。

- 今井さん

-

最初は、パーテーションをお願いしていたけれど、各部屋に1個ずつ作るのは難しいため、簡易トイレをするテントを廊下に出して、そこで着替えをする事にしました。

- 聞き手

-

この他、スペースで何か工夫したことはありましたか。

- 今井さん

-

大工さんが玄関に突然何か持ってきたので、何かと思ったらスロープでした。荷物を運んだり、車椅子の人もいたので、すぐにスロープを作ってくれたのは、とてもありがたかったです。

- 聞き手

-

子ども向けのプレイスペースはありましたか。

- 今井さん

-

そうしたスペースは最初ありませんでしたが、学校に子供教室みたいなものがあり、おもちゃとかがあったので、それを貸し出したりしていました。1ヶ月半くらい経った時に、千葉から来た方に専門を聞いたら、お年寄りと話をするのが専門の仕事をしていたと言っていたので、それではみんなのところを回り、話を聞いてきてくださいとお願いしました。私が聞くより、全然知らない人の方が何でも話してくれるだろうと思いました。子供から走るところが欲しいという話があったので、すぐにリーダーに相談し、体育館の物資スペースを半分あけて、体育館でドッチボールができるくらいのスペースを作ることができました。大人は食べたりすることに必死で、子どもが何をしたいかというところまで、気が回っていませんでした。それが大体1月後半から2月にかけての頃でした。

- 聞き手

-

大人向けの団らんスペースはつくりましたか。

- 今井さん

-

ずっとみんな我慢していて、学校の先生が、廊下にNHKのネットのニュースだけ見ることができるテレビを置いてくれました。それで、NHKの情報だけテレビで見て我慢していたのですが、何とかテレビが見られるようにならないかと電気屋さんに頼んだりして、やっと2月にテレビが1台入りました。

- 聞き手

-

ペットの問題はありませんでしたか。

- 今井さん

-

自宅に入れなくなった人は車の中や、毎日何回も自宅に通ったりしていました。どうしても一緒にいたいという方が、みんなと一緒に避難して来たのですが、小型犬と一緒に寝ることが少しトラブルになり、子供の犬で大事なワンチャンだったから、車の中に置いておけないし、家にも置いておけないし、一緒にいたいし、ただし、その人がずっとそれを続けるとその人自身も避難所に居づらくなるという話をして、どこかで一緒に過ごすことができないかと相談していました。大分時間が経ってからペットと一緒に入れる仮設住宅が出てきましたが、最初の頃は中々そうしたものがないため、ペットを保護してくれるボランティアの人たちがすごく早く来てくれました。猫や犬の餌、砂、シーツとか、そういう対応を一生懸命してくれてびっくりしました。

二次避難

- 聞き手

-

二次避難はいつごろでしたか。その様子を教えてください。

- 今井さん

-

二次避難は1月15日にかけてありました。どうやって、誰が避難するのか、みんな怖がっていました。どこに行くのか分かりませんでした。最初の説明が「二次避難ができます。明日です。どこに行くか分かりません。荷物はカバン一つです。」という情報しかなくて、みんな怖いと思っていました。最初は、ここに誰かといる方が安心と言う方が多かったです。こんな良いことがあって、水もあるし、風呂もあるということをしっかりと説明されていなかったので、その後、市役所から説明にきてくれて、それを聞いて少し安心して避難できた形です。

二次避難のためのバス(今井さん提供)

二次避難のためのバス(今井さん提供) - 聞き手

-

二次避難にあたり、自分で判断できない高齢者の方などいましたか。

- 今井さん

-

自分で判断できない人は、身内の人に来てもらわないと私たちが勝手に判断するわけにはいきませんので、そういう時は、家族の誰かに来てもらいました。遠方にいて、こちらに来ることができない人もいたので、そういう時は電話で確認しました。携帯を持っていないので、学校の電話を使ったりしました。

一番大変だったこと

- 聞き手

-

避難所生活で一番大変だったことはなんですか。

- 今井さん

-

水道がずっと通らなかったので、水がない生活がとても大変でした。飲み水だけじゃなくて、トイレはもちろん、洗濯もできない、お風呂にも入れない、顔も洗えない、手も洗えない、もう全てが水なので、それがすごく困りました。

給水車による支援(今井さん提供)

給水車による支援(今井さん提供)

被害の状況

- 聞き手

-

上戸町の地震による被害状況はどうでしたか。津波や火災などはありましたか。

- 今井さん

-

上戸町には、海沿いの道がありまして、海側の家が床下あたりまで浸水したと聞きました。火災はなかったです。倒壊家屋で亡くなった方はいらっしゃいましたが、火事はなかったようです。

- 聞き手

-

奥能登豪雨では、どのくらい被害がありましたか。

- 今井さん

-

上戸地区で私が区長をしている担当地域は大きな被害にあいました。流木が川の水をせき止めてしまったので、水が田んぼや道路に溢れて出て、床上浸水の被害となったので結構大きな被害となりました。1週間ほど停電し、流木で道が通れなくなって孤立した地区になっていました。

- 聞き手

-

それで避難所が開設されたりしましたか。

- 今井さん

-

上戸小学校には、仮設住宅で浸水した地区の人が避難しました。私が担当している地区の方々は、飯田の生涯学習センターに避難しました。田んぼや川が、流木で酷い状態になってしまいました。側溝が全部泥で埋まっているので、今災害ボランティアさんに来ていただいて、少しずつ泥を出している状況です。

今後の課題や備え

- 聞き手

-

現時点若しくはこの先の課題は何ですか。

- 今井さん

-

未だに時々揺れているので、もう起きないだろうと思わないように、もう一回くるかもしれないので備えは大事だと思います。一回大きなものを経験しているので、次は失敗しないようにしたいと思っています。

- 聞き手

-

今後に向けて対策は取られていますか。

- 今井さん

-

簡易トイレはたくさん用意しました。震災後は断水が続いたので簡易トイレの量が全然足りませんでした。

- 聞き手

-

今回を振り返ってみてコメントをお願いします。

- 今井さん

-

これまで、たくさんの方がボランティアに来て、応援してくれました。震災直後から今まで寄り添ってくださって、何かできることはないかと声を掛けていただいたおかげで今保っているわけです。今まで何も出来ていなかったと思っています。家がなくなり、仮設にもまだ入れない人たちがいるので、そういう方々に、今自分が何ができるのかということを考え、出来ることを少しずつやっていこうと思っています。まだ全然復興していないので、次のことというより、今を何とかしていきたいと考えています。寄り添ってくださっている方に、本当に感謝しています。ありがとうございました。

自身のSNSを確認しながら、当時を思い出し様々な体験を語ってくれた今井さん

自身のSNSを確認しながら、当時を思い出し様々な体験を語ってくれた今井さん

(2024年12月19日撮影)

伝える

- 体験を語る

-

県民

-

学校

-

企業・団体

-

関係機関が作成した体験記録