体験を語る

- 企業・団体

2人で立ち上げた災害対策本部と過酷な業務

| 場所 | 珠洲市 |

|---|---|

| 聞き取り日 | 2024年11月29日 |

| 映像二次利用 | 不可 |

施設被害と断水時の対応

- 聞き手

-

施設の被害状況について教えてください。

- 出島さん

-

病院の3階のガラスが1か所割れ、外壁に亀裂が入り、地盤沈下による陥没など、建物(躯体)は部分的に損壊しました。また、機材関係は壊れて使えなくなることはなかったのですが、市水を受ける貯水タンクと配管が損傷し、修繕が終わるまでの間、最大貯水量が25%減となりました。

医療機器の中には、水を使わないと使用できない機器がいくつもあり、例えば透析機械が使えなかったり、臨床検査といって血液の生化学検査が行えなかったりと、医療行為を行う上で、断水の影響が一番大きかったです。医療機器に破損はなかったのですが、安定した水の供給がなされるまでの間、しばらく医療機器が使えなかったという点が混乱の原因になったと思います。

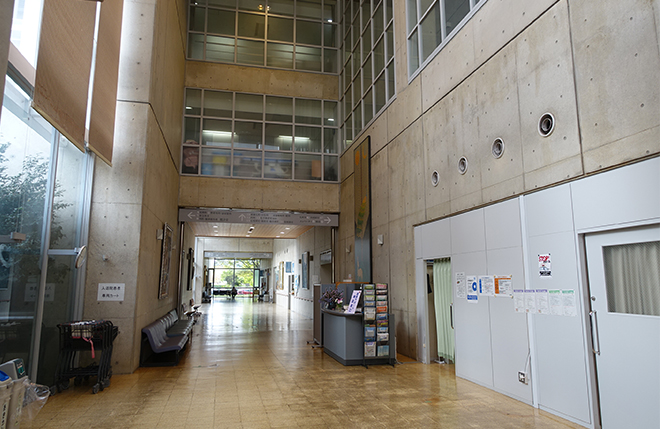

珠洲市総合病院(2024年11月29日撮影)

珠洲市総合病院(2024年11月29日撮影) - 聞き手

-

水の供給がない間、水の確保はどういったかたちで行いましたか。

- 出島さん

-

公益社団法人日本水道協会や自衛隊から給水支援を受けました。病院は特に命に直結する部署なので、珠洲市役所が調整してくださり、水は安定的に供給すると心強い連絡がありました。1月2日には、最低限の診療に必要な水を確実に確保できるようになりました。

- 中野さん

-

ただし、あくまで最低限ですので、透析や手術、内視鏡に必要な水の確実な供給というのは、中々ままならなくて、最終的に、水道が完全に復旧した3月の中旬になるまで再開は見通せませんでした。

- 聞き手

-

その間、透析が必要な方はどうされていましたか。

- 出島さん

-

大規模搬送を行うことになりました。透析、手術、内視鏡が必要な重症者を最優先に搬送することを計画しましたが、陸路が破壊されていたので通常の救急車では搬送ができない状況でした。そこで、石川県とDMAT本部に相談し、こちらの支援に入っていただいたDMAT内に、県との調整を担う搬送の統括者を配置していただき、その方が県とやり取りをして搬送手段や搬出人数を決定しました。ヘリコプターでの輸送が中心でしたので、私が病院の中の搬送対象者をリストアップし、リストをもとにDMATが県と相談して患者搬送を進めました。大規模なヘリコプターを用意できた時には、たくさんの方を搬送できましたが、搬送リストを作っても、天候など様々な条件から搬送が計画通り行われるかも分かりませんし、私が優先順位をつけた順番によっては、その日に運べなかった方の命に関わる事態にもなりかねません。幸い、そういった命に関わる事態は起きることなく搬送できたのですが、当時は、かなりストレスが大きかったです。

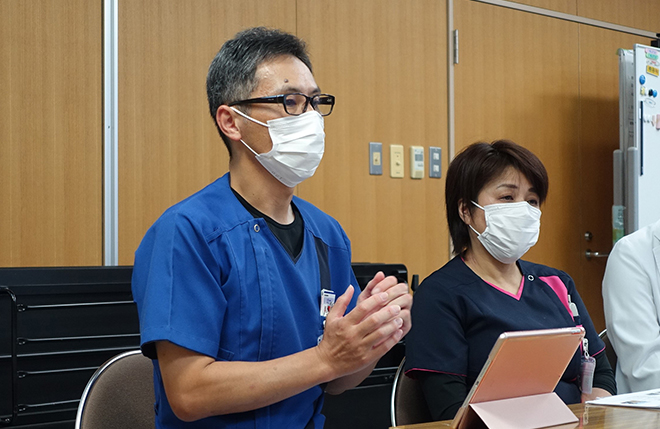

当時の様子を語る出島さん(内科医長)(2024年11月29日撮影)

当時の様子を語る出島さん(内科医長)(2024年11月29日撮影) - 聞き手

-

電気はどうでしたか。

- 出島さん

-

停電しましたが、非常用電源があり、燃料も3日分備蓄がありましたので、非常電源コンセントを用いて診療は継続ができました。

2人で立ち上げた災害対策本部と過酷な業務

- 聞き手

-

地震発生後、中野さんと舟木さんが2人で災害本部を立ち上げられたとお聞きしました。その当時の状況を教えてください。

- 中野さん

-

私は、薬剤師ですので薬局部門に行き、本部立ち上げに必要なパソコンや筆記用具などをかき集めました。薬局内は物が散乱して足の踏み場もなく、ロッカーまでたどり着けないような状況でした。また調剤棚が倒れ、薬が散乱し、割れた水薬や配管の水漏れで床は水浸しになっており、調剤機器の動作確認もできず、通常業務が行える状況ではありませんでした。出勤していた薬局長とともに薬局スタッフの安否確認を行った後、2階の講義室に向かい、災害対策本部を立ち上げるべく、椅子や机など必要なものを用意しました。

本来なら院内のDMAT隊員や各科室長が参集し、災害対策本部を立ち上げることになっていますが、当時は副総看護師長と私の2名で災害対策本部を立ち上げました。本来、救急受診患者のデータが報告されることになっていますが、なかなか報告があがってきませんでした。副総看護師長に本部にいてもらい、私が受診患者の状況を把握するため救急外来へ向かいました。救急外来に行くと、人手が足りないとすぐに分かりました。また、1階フロアには、たくさんの避難者であふれかえっており、本来想定していたトリアージを行う場所の確保も困難な状況でした。ライフラインが途絶していて、手術なども困難な状況でしたので、救急外来で処置をしていたドクターと相談して、搬送の順位付けをし、石川県庁に立ち上がったDMAT調整本部と連携し、搬送調整を行いました。日没が早く、16時の地震なので、空路搬送はほぼ不可能であり、能登地域の主要道路やのと里山海道も被害があり、陸路での搬送も難しい状況でしたので、病院に籠城という形になりました。入院の定員についても、ほぼ埋まっていて、対応出来る職員が不足していたので、休みなく業務に就いていました。救急外来には、「負傷者がいるから医療者を派遣してほしい」、「救急車を呼んでもなかなか来ない。どうすればよいか」、「搬送車を貸してくれ」などの電話がありましたが、参集できた職員が少なく、とても対応できず絶望的な状況でした。

- 舟木さん

-

本部に2人が揃ったのは16時22分で、私は、各フロアの病棟の状況を確認しました。救急外来にどれくらい患者がいるのか、今どういう状況なのか確認し、本部に戻りましたが、2人しかいないので、状況を整理することも出来ませんでした。発災後に近隣の方が歩いて入ってきており、救急に外傷の方が結構いらして大変だということを聞きました。被害の少なかった病棟と透析、訪問のスタッフに声をかけて、救急外来に、とにかく1人だけでも出してほしいと依頼したところ、4人、5人ぐらい集めることができました。病棟も休日の勤務体制だったので、働いているスタッフは多くありませんでしたが、病棟にいた患者さんや職員に被害がなかったので、すぐに応援に来てもらいました。

看護科は、1月1日から3日までの間、道路状況が悪く、出勤できない職員がほとんどだったので、同じ職員が短時間の休憩をとり、また夜に勤務していました。今振り返ると本当に過酷でした。30分だけ休んで出るとか、夜通し働いている職員が何人もいるということを分かっていても休ませてあげることが出来ませんでした。携帯電話が通じない時間も長く、病院で勤務する職員は家族の安否が分からない中で、勤務し続けなければならない状況だったので、本当に可哀想なことをしたと思っています。患者の搬送が始まったのは、1月3日くらいからでした。3日目で入院患者が134名と、(地震発生前から)約60名増加しましたので、それまで勤務したスタッフはとても大変だったと思います。

生活面で大変だったのは、清掃の委託業者ももちろんいないので、トイレを職員が片付ける余裕もなく、(トイレに)「断水しています」と表示する暇さえなく、汚水であふれた状態になったことです。総看護師長が1月2日に来られた際に、最初に指揮したのは、みんなでまずはトイレの掃除をしようということでした。

2人で立ち上げた災害対策本部の様子を語る

2人で立ち上げた災害対策本部の様子を語る

中野さん(左・薬剤師)、舟木さん(右・副総看護師長)

(2024年11月29日撮影) - 出島さん

-

当院では、震度5以上で250人を超える全職員が参集という基準になっていましたが、私を含め、道路の損壊や大津波警報により、発災当時に参集できなかったスタッフがほとんどで、参集できたスタッフは、1月2日0時までに30名しか来ることができませんでした。

それを上回る避難者の方を誘導しなければいけませんし、病院に来る救急外来の患者さんは重症の方が多く、なおかつ手術や透析、内視鏡も断水で出来ない、転院も出来ないという環境で、どうやって指揮系統を立ち上げて、本部として活動するのか皆さん苦労していました。

スタッフの声を聞くと、(病院のシフトは、)次の交代要員が来て、初めて休めるわけですけれど、1日夜からいた人については代わりが来ない。皆さん、休みなくずっと働き続けなければならない。他の施設でも同様だと思いますが、病院スタッフは自らも被災者でありながら勤務し続ける必要がありました。そのため、各ご家庭の子供さんなどご家族が地震の中どうしているか気になりますが、家族の様子を見に行くことも出来ませんでした。4割を超える職員が、自宅が倒壊したなどの理由で、家に帰れない状況でしたので、生活そのものにも苦難があった中で働き続けなければならないことに非常に疲弊したというのが、今回大きかったんじゃないかと思います。

人的被害の状況

- 聞き手

-

地震発生時、救急外来にどれくらいの方が来られましたか。

- 出島さん

-

1月1日は、地震後から夜0時までに45名が受診し、9割以上の方が外傷関連でした。2日は169名が受診し、うち101名が外傷関連でした。3日は、170名が受診し、うち、36名が外傷でした。3日以降は、外傷関連の受診が半数以下になりましたが、避難所等でコロナやインフルエンザといった感染症が発生し始めたため、感染症対策も必要になりました。

感染症への対応

- 聞き手

-

当時の感染症対策について教えてください。

- 出島さん

-

はじめは、外傷患者を中心に、救急外来で診療を行っていましたが、コロナが流行し始めてからは、発熱患者だけを、別のブースで診察するようなかたちを取りました。トリアージして、発熱患者は発熱外来で、外傷関連の方は救急外来で、普段のかかりつけの薬が欲しいという方には、内科外来で診療するといった工夫をしました。

- 中野さん

-

当院は、津波避難ビルに指定されていたので、16時12分に津波警報が出て、地区住民のほか、帰省された方や買い物に来られた方など大勢の方が避難しに来られ、1階フロアは避難者であふれかえっていました。その中で多くの避難者から、普段服用している薬を取りに帰れないため、処方してほしいと要望されました。本部や医師と相談し、急遽処方ブースを立ち上げることにしました。

DMATによる診療体制の支援

- 聞き手

-

診療体制について教えてください。

- 舟木さん

-

1月2日、看護スタッフが足りず、運営体制の維持が難しいという理由で、病院としてサイズダウンすることを決めました。患者の搬送などもあり、段々と患者は減っていったので、1月11日に3病棟あったところ1病棟を一時的に閉鎖し、2病棟体制にしました。それで(勤務体制の)振り分けをして、職員が一時的にでも何とか休息を取れるようになりました。その他、全国からのDMATや看護協会、広域派遣の看護師が支援に入ってくださり、それに救われた印象です。

- 中野さん

-

当院の薬局部門は、薬剤師8名、助手5名がおり、発災直後に安否を確認したところ、全員無事でしたが、参集できたのは私と薬局長の2人だけでした。他の職員は道路の寸断や倒壊家屋の中に閉じ込められたなどの理由で、2日までは2人で薬剤業務をこなし、私は本部と薬局を行き来しながら、寝ずに勤務しました。3日目に、薬剤師1名が参集し、3名体制で業務にあたりました。4日からはある程度のスタッフが出勤できるようになったのですが、家庭のケア等もあり、全員が出勤できない日が続いたので、薬剤師会やDMATの薬剤師さんにお手伝いいただき、調剤業務を支援して貰いました。

- 出島さん

-

医師については、地震発生時点で3名の方が院内にいたので、その3名で診療を開始していました。0時までに、もう3名追加で参集でき、1月1日は6名で対応しました。1月2日に、私も含めて、陸路の寸断なんかで来られなかったスタッフもある程度参集できました。

1日は金沢や県外にいたという医師が多く、「のと里山海道」を使って来ることができないということで、患者を搬送するためのドクターヘリに乗って珠洲に来て、そのまま患者さんを乗せて重症者を県立中央病院へ運んでいただくこともありました。

1月3日から4日にかけて、概ねスタッフが参集できたことで、救急診療体制はシフト制で対応できるようにしました。このとき、一番大きかったのはDMATで、全国から多大なご支援をいただきました。1月2日にDMATの先遣隊が来られ、状況を視察され、3日の夕方には、ドクターと看護師、その他の医療スタッフの3名1チームで来てくれました。DMATは2月4日まで継続して来てくださって、DMATとしてはのべ322隊の方が来てくれました。これは、非常に大きな支援となりました。当直等をDMATが請け負ってくれることで、私たちは家族の安否確認をしたり、休息を取ったりする時間が取れ、診療を継続することができたものと考えています。

- 聞き手

-

DMATが支援に来られて、そこで何をするのかは、元々決まっているのですか。それとも現場で話合って決めるのですか。

- 出島さん

-

重要な点ですね。1月3日の朝まで、本部のメンバーは自分たちの業務も兼任していたので、情報を集約し、相談する余裕がありませんでした。そこにDMATが1月2日から3日にかけて来てくれたことで院内スタッフが集まって相談する余裕がうまれ、ようやく第1回の災害対策本部会議を3日の朝に行うことができました。この会議は、2月に入るまで1日2回、朝晩に開催して病院としての方針を決めていきました。

例えば病床を一時減床するとか、どれぐらいの支援をどこの団体から貰うのかなど、現状を共有して方針を決めました。スタッフもかなり不安が大きかったので、これから病院はどうなるのか、今の勤務体系がいつまで続くのかといった不安に対して、本部会議で集まった情報を発信することを重要視しました。

病院に避難された方への対応

- 聞き手

-

地震発生直後、病院には外傷患者のほかに、避難してきた周辺住民の方もおられたと思いますが、その方々はしばらく滞在されていたのでしょうか。

- 出島さん

-

1月3日までは、避難者の方は、避難所の状況が分からないということで、院内に滞在され、その方たちにも毛布や食料などを出し、過ごしていただきました。ただし、通常業務の再開、診療の拡大にあたり、診療スペース等を準備しなければなりませんでした。

- 舟木さん

-

1月3日に院内方針等を紙で配布し、近くの避難所をご案内し、そこに移動して欲しい旨お伝えし、移動していただきました。

- 中野さん

-

どこの避難所に空きがあるとか、もう入るスペースがないとかというのを、事務局職員や市役所、その避難所の担当者と相談しました。この近くだと、飯田小学校と緑丘中学校、飯田高校ですが、もう入るスペースがないということで柵がしてあり、戻ってくる方もいました。病院だと安心できるという方もいました。

- 舟木さん

-

当時、病院1階フロアには、具体的に何人だったかはっきり分かりませんが、70名以上は確実におられ、推計ですが計100名ぐらいはおられたと思います。それが1月1日から3日の間で3日がピークでした。4日の朝までに、ほとんどの方に避難所へと移動していただきました。

多くの住民が避難した病院1階の様子(2024年11月29日撮影)

多くの住民が避難した病院1階の様子(2024年11月29日撮影)

ひと段落して、見えてきた課題

- 聞き手

-

忙しさのピークを過ぎた後、収束に向かう時期の状況を教えてください。

- 出島さん

-

2月に入るまでの間、たくさんの支援をいただきました。稼働病床については、大規模な転院搬送をしていただき、1月11日に3病棟から2病棟に病床を減らすことで、災害対応で維持できる病床数にできました。最も少ない時で、目標稼働病床数を20床まで減らしました。その状態から平時の医療提供体制に戻すときに、職員の生活環境が課題になりました。

ほとんどの地域で断水は3月まで解消されませんでしたので、例えば洗濯や入浴のために金沢方面に行かなければいけないとか、小さなお子さんや介護が必要な家族を金沢などに避難させた職員が何人もおり、看護や介護に数日休暇を取得しなければならないなど、スタッフが全員出勤していたとしても、震災前のパフォーマンスで仕事ができる職員はすごく少なくなりました。職員の生活環境アンケートをしたところ1月20日時点で4割以上の職員が自宅に居住できないという状況がわかりましたので、そうした実態を聞くと、どうやって機能を戻すのか、本部として非常に悩みながら活動していました。

その時に参考にしたのが、過去の災害を当事者として経験した方や災害支援に入った経験があるDMATの意見でした。東日本大震災や熊本地震を経験した方に、医療体制を元に戻す具体的な事例や工夫のほか、職員も被災している中でどのように職員のパフォーマンスを向上させたのか、離職を防ぐためにどうしたら良いのかなどを相談し、参考にしながら対応しました。ただ、当時の対応については今振り返っても、正しかったのか悩み続けています。

また、病院は、多種多様な職種が協働しています。医師、看護師、薬剤師だけではなく、例えば調理員や医療事務など、皆さんが揃っていないと病院は上手く機能しません。医療提供体制を戻すにあたり、ボトルネックになった職種は、調理員と医療事務で、子育て中のお母さんや介護が必要な家族を抱えた職員が多く、離職や長期休暇によって、半数近くが復帰できない状況でした。二次避難等で人口が減ってしまい、新たに採用するにも時間がかかり、結局、今でも震災前の体制には戻せていません。

- 聞き手

-

新しい人材を確保するのは大変だと思います。工夫されたことはありますか。

- 出島さん

-

県やDMATにも、医療事務を派遣できる団体から支援を受けられないかと相談したのですが、適した団体はありませんでした。珠洲市の調整本部に相談すると、ピースウィンズ・ジャパンの医師の方でしたけれど、自分たちはレセプト(診療報酬明細書)に病名をつけたりできるということで、事務員ではない方が支援に入り、やれることをやろうという姿勢を見せていただきました。恥ずかしながら、私たちもそれからレセプト業務を自分たちでやろうということになりました。結局、今も医療事務の方は、震災前と同じ数に戻っていません。

- 聞き手

-

調理員の方はどうなりましたか。

- 出島さん

-

調理員不足で困っているとき、温泉宿で料理長を務めている方が1か月近くボランティアで支援してくださったこともありました。また、震災後早々に募集をかけ、3月から4月にかけて数名ずつ新規採用することができましたが、従来の体制には戻せていません。現在、病床は163床ありますが、食事提供に係る人手不足で、やはり80、90床辺りが厳しいラインだというふうに言われています。もし医療機能が復旧し、更に入院患者が増えてきた時には、また問題になると考えています。

- 聞き手

-

先ほど、地震発生時、スタッフは休みなく働いていたとお話しいただきましたが、時間経過とともにどうなりましたか。工夫などあれば教えてください。

- 舟木さん

-

退職者や出勤困難者が相当数いたので、人が減っているという不安がありました。変則2交代でまわしており、夜も繋げていかないといけないので、そこはDMAT、看護支援の方が夜の当番をしてくれたり、何かあればいつでも駆けつけてくれるという体制になっていて、一番の心の支えになっていました。

DMATなどからの支援は3月で終わったのですが、それまでの間に看護協会が「能登プロジェクト」という形で看護師の就職の斡旋をしてくださったことで、3名の方が就職してくれ、今も2人の方に働いていただいており、本当にすごく元気をもらいました。

院内でのことではありませんが、大変だったこととして、避難所にいた看護師は本当に大変だったと思います。看護師に対する期待度が高く、孤立地区の避難所にいた看護師は寝る間もなく、医療にかかわる一切に携わっていましたし、避難所に帰る看護師は業務を終えて帰ってからもケガの手当てや相談事に対応していました。オムツ交換のような介護までしていたということも聞いています。特に孤立地区にいた看護師はひどく疲弊していたんですけれど、日勤として扱うことが途中から決まり、それで報われたという職員もいて、少しは救われたと思います。

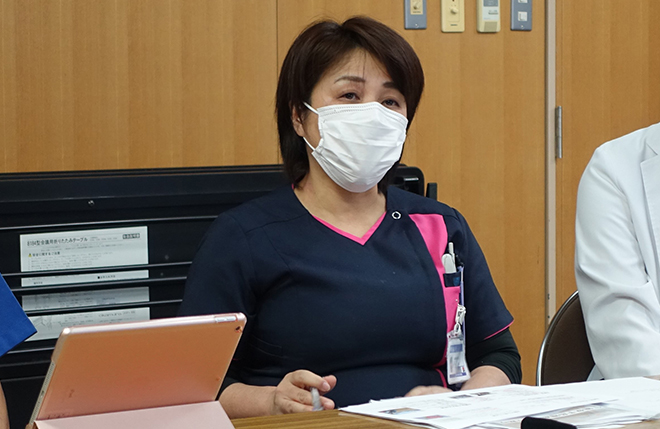

避難所で働く看護師について語る舟木さん(2024年11月29日時点)

避難所で働く看護師について語る舟木さん(2024年11月29日時点)

今回の経験から得た教訓

- 聞き手

-

その他に何か参考にされたものなどあれば教えてください。

- 出島さん

-

初動対応に関しては、これまで珠洲で何回も地震が起こっていたので、最初にやるべき事は大体分かっていましたが、今回は、想定以上のものがきたので、対応しきれなかったという問題があります。

- 聞き手

-

災害に対するマニュアルは機能したのか、しなかったのか。想定外のケースのときは、どういうことをきっかけに解決に向かっていったのか教えてください。

- 出島さん

-

BCPです。ここは災害拠点病院ですので、事業継続計画を策定することが義務づけられており、災害当時、当然に策定されていましたが、想定していた災害の規模を大きく上回る状況でしたので、BCPを機能させて、実際その通りに運営できたかというと、今回は全く通用しませんでした。やはりBCPそのものを強固に作り変えていく必要があるだろうと、今回の災害を受けて思いました。

例えば、訓練の中でBCPを運用していくようなことも、あらかじめ準備として必要になると思います。ほとんどの病院が、過去に地震を経験したことがないと思います。初めての経験の中で対応しなければいけないので、BCP運用についても、過去の災害を伴走支援した経験のあるDMAT事務局のような人たちがいて、こうした災害の時に病院の運営をサポートしてくれる機関や人員があれば、被災病院は助かると思います。悩んだ時に、過去どうでしたかと聞ける存在、全体を俯瞰して提言してもらえる存在は大事だと思います。

この震災から2ヶ月後に院内全体で振り返りをして、まとめて課題を出し、この災害を機に見直しをかけた新たなマニュアルで災害訓練をしようと思い、活動を続けている状況です。

- 聞き手

-

変更したマニュアルの要点はどういった内容ですか。

- 出島さん

-

今回の災害の教訓は、これだけの大規模災害時には本部立ち上げの際に参集できる人員はごく少数であったことから、少ない参集人数でも本部を立ち上げたり、各部署が災害対応できるように、あらかじめ本部要員として定めている人はもちろん、普段、本部要員ではない人でもすぐ動けるようアクションカードを整備し、書いてあることを順番に実行すれば本部を立ち上げられるように体制を整備しました。さらに、8月にアクションカードを用いた本部立ち上げの机上訓練を実施しました。今後は、全職員を対象とした訓練を計画しており、災害に備えた体制整備に努めたいと考えています。

本部の立ち上げや、患者の受け入れは、過去何度も訓練を重ね、震度6を3回経験し、徐々に精度が上がってきたと感じていた中で、今回の震災が発生し、対応に混乱したため、発災当初は無力感がありました。災害対応は平時の準備や訓練が非常時に力を発揮する分野だと思います。今までの想定や準備で安心することなく、想定を超える事態が起こり得るということを肝に銘じて備えておく必要があると今回学びました。

- 聞き手

-

今後に向けた課題や展望などがあれば教えてください。

- 舟木さん

-

災害に関しては、今回のこうした取り組みも含めて、この大災害を経験した人にしか分からない問題点や課題がそれぞれにあると思います。それを何らかのかたちで外に発信していくことが重要な取り組みだと思っています。

看護科では、部署ごとに振り返ったり、発表したりする機会を設けるようにしています。少ない人数での本部の立ち上げや支援団体が入った際の統括などについては、あらかじめプランの中で決めておかないと混乱することが分かりましたし、その重要性について発信していかなければなりません。

また、看護科に、多くはありませんが、20代や30代のスタッフもいて、そのスタッフたちにとっては、今後、最低限の買い物はできるようになっても、若い子がしたいようなことは難しい状況になってしまったので、これから先、この地域がどうなっていくのかも含め、職員が維持できるかが非常に大きな課題です。それでも、働きがいのある病院として生き残っていかなければならないという気持ちはありますが、地域的に大変なところになりました。

- 出島さん

-

外来や入院の患者数が3割程度減っており、病院の収益に非常に大きな打撃を与えている状況です。次の担い手としての入職者が減っているという現実もあります。かといって、この地域で地震や災害でひどい目に遭っても、この地域から離れたくないという住民の方の声がたくさん届いています。医療を提供する病院は、インフラと同じだと思っていますので、それがなくなってしまうと、ここに人が住み続けられなくなってしまうと感じています。これは珠洲だけの問題ではなくて、輪島市、能登町、穴水町と同じ問題を抱えていますので、ぜひ県民の皆様とともに、2市2町全体でこの医療提供体制というのは考えていかなければなりません。喫緊の課題として、財政状況の急速な悪化が挙げられ、早く体制を構築しなければならないという危機感を院長や事務局長などと共有しています。

壮絶な体験の中から得た貴重な教訓を伝えてくれた

壮絶な体験の中から得た貴重な教訓を伝えてくれた

出島さん(右)、舟木さん(右から2人目)、中野さん(左)

(2024年11月29日撮影)

伝える

- 体験を語る

-

県民

-

学校

-

企業・団体

-

関係機関が作成した体験記録